この記事は2025年3月30日に更新しました。

この記事はアフィリエイトプログラムを利用しています

「今日もITってる?」

こんにちは。

歴10年IT講師のななです。

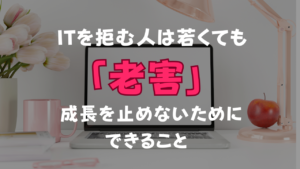

最近「老害」という言葉をよく耳にします。

「老害」という言葉を聞くと、どんなイメージを持ちますか?

「頭の固い年配の人が、新しいことを否定する姿」でしょうか?

それとも、「職場や社会で変化を拒む態度」でしょうか?

実は、老害というのは 年齢に関係なく誰にでも起こりうる現象 です。

変化を嫌い、「これまでのやり方で十分」「新しいものは面倒くさい」と思った瞬間から、私たちは誰でも「老害」の一歩を踏み出してしまうのです。

ですが、老害は決して悪いことばかりではありません。

経験や知識を活かすことができれば、それは「老益(ろうえき)」として周りに良い影響を与える力 になります。

問題なのは、 老害が新しい挑戦を妨げてしまうこと です。

特に、ITの進化が加速する今の時代、「昔のやり方のほうが良かった」と言い続けていると、時代に取り残されてしまいます。

だからこそ、年齢に関係なく ITに挑戦することが重要 なのです。

難しいことをする必要はありません。

まずは小さな一歩から、新しいツールや技術に触れてみませんか?

このブログでわかること

「老害」は年齢ではなく、変化を拒む姿勢の問題であること

ITに挑戦しないことが、仕事や生活にどんな悪影響をもたらすのか

ITスキルを身につけることで得られるメリット

初心者でも実践できる、ITに挑戦するための具体的なステップ

「老害」って何?

「老害」という言葉を聞くと、多くの人は高齢者を思い浮かべるかもしれません。

しかし、実際には「老害」とは年齢の問題ではなく、新しいことを拒絶し、変化を嫌う姿勢のことを指します。

たとえば、以下のような言動をとる人は、年齢に関係なく「老害」的な考え方を持っていると言えます。

- 「昔のやり方が一番いい」 と、新しいツールや考え方を取り入れようとしない。

- 「自分はこのやり方で成功してきた」 と、過去の成功体験にしがみつき、変化を受け入れない。

- 「若いやつのやり方は信用できない」 と、異なる世代の意見を聞こうとしない。

- 「新しい技術なんて覚える必要がない」 と、ITやデジタルツールを避ける。

こうした態度は、職場や社会での成長を妨げるだけでなく、周囲の人々の足を引っ張ることにもつながります。

若者の中にも「老害」は存在する

意外に思うかもしれませんが、「老害」は決して高齢者に限ったものではありません。

若い世代の中にも、次のような「老害的」な考え方を持つ人は少なくありません。

- 「自分はもう十分に知識がある」 と思い込み、新しいことを学ぶ姿勢がない。

- 「このアプリは使いづらい」 と決めつけ、試してみようとしない。

- 「今のままで十分」 と、新しいスキルやツールに興味を持たない。

- 「AIなんて使うのはズル」 と、新技術を否定する。

たとえば、20代のビジネスパーソンが「エクセルが使えれば十分。クラウドツールなんていらない」と言って最新の技術を学ばなかったり、SNS世代の若者が「ChatGPTはよくわからないから触らない」と避けたりするのも、「老害的」な行動といえます。

「老害」は年齢ではなく思考の問題

「老害」という言葉はしばしば年齢に関連付けられますが、実際にはそれは年齢の問題ではなく、むしろ思考の問題であるといえます。

たとえば、50代や60代であっても、積極的に新しい技術や方法を取り入れようとする人は少なくありません。

彼らはデジタルツールや最新の知識を学び続け、変化する社会に適応しています。

こうした人たちは、自分のキャリアや人生の経験を活かしつつ、常に新しい情報に対して開かれた態度を持っているのです。

一方で、年齢が若くても「今のやり方が一番だ」と固執し、時代の変化に対応できない人もいます。

彼らは新しいツールやアプローチを避け、変革を恐れ、既存の方法に固執しがちです。

例えば、最新のアプリケーションやソフトウェアを使いこなすことに抵抗を感じる若者もいます。

自分が慣れているやり方を変えたくないという心理は、年齢に関わらず存在します。

重要なのは年齢ではなく、「学び続ける姿勢」です。

年齢に関係なく、どれだけ新しい知識を吸収し、柔軟に適応できるかが、今後の成長や成功に大きな影響を与えるのです。

学び続ける姿勢を持つことで、新しい技術やトレンドに遅れずについていくことができ、職場でも社会でも価値ある存在となることができるのです。

このような姿勢を身につけるためには、日々の積み重ねが大切です。

たとえば、新しいスキルを学ぶために短い時間でも良いので毎日時間を作ったり、興味のある分野に関連する書籍や記事を読む習慣をつけたりすることが効果的です。

また、自分の業界や職場で使われている最新のツールや技術に関する知識を常にアップデートしていくことも、重要な自己投資となります。

結局のところ、学び続けることができるかどうかが、個人の成長を左右し、社会で活躍できるかどうかに繋がるのです。年齢に関わらず、常に学ぶ意欲を持ち続けることが、変化の激しい時代において最も大切なスキルであると言えます。

「老害にならない方法」や「老害」についてのおすすめの書籍

『老害の人』は、脚本家として活躍する内館牧子による小説で、2020年に出版されました。

物語は、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が発令された現代を舞台に、高齢者たちが直面する孤独や社会とのつながりの重要性を描いています。

主人公の更紗は、80代半ばの女性で、長年連れ添った夫を亡くし、一人暮らしをしています。緊急事態宣言により外出自粛が求められる中、人との接触が制限されることに深い孤独を感じています。そんな中、近所に住む孫自慢が口癖の50代女性や、学校に通う若者たちとの交流を通じて、世代間のコミュニケーションや生きる力を再認識していきます。

物語は、登場人物たちの会話劇を中心に進行し、本音で語り合うことでお互いの理解を深めていきます。著者は、登場人物全員が善人であり、毒のないストーリー展開を意識しています。これにより、読者は安心して物語に没入でき、ハートフルなドラマを味わうことができます。

本作は、高齢者の視点から現代社会を見つめ直し、変化を受け入れ、学び続ける姿勢の重要性を伝えています。また、世代間の違いや価値観の多様性を尊重し、共生する社会のあり方を考えさせられる内容となっています。

本書では、「老害」は年齢に関係なく、誰にでも起こり得る脳の状態であると述べています。

特に、過去の成功体験や固定観念に固執し、新しい考えや行動を拒否する傾向が強まると、思考や感情の柔軟性が失われ、周囲との摩擦や組織の停滞を招くと指摘しています。

さらに、リモートワークの普及や睡眠の質の低下が「老害脳」のリスクを高める要因として挙げられています。これらの要因が脳の衰えを促進し、40代からの脳のケアが重要であると強調しています。

対策としては、脳の8つのエリア(脳番地)を活性化させるテクニックが紹介されています。

具体的には、新しい挑戦を積極的に取り入れ、多様な視点を受け入れることで脳の柔軟性を保ち、規則正しい生活習慣を守ることが効果的であるとされています。

この書籍は、自分自身や周囲の「老害」行動を防ぐための具体的な対策を知ることができ、現代社会で生き抜くためのヒントが詰まっています。

『メンターになる人、老害になる人。』は、前田康二郎氏が著した書籍で、経験を積んだ年齢層の人々が職場や社会でどのように振る舞うべきか、特に「メンター」としての役割と「老害」にならないための心構えを探求しています。この書籍では、年齢を重ねることが必ずしも「老害」に繋がるわけではなく、その後輩や部下との関わり方が重要だと強調しています。本書の中では、「老害」と「メンター」という二つの側面が取り上げられ、どちらも同じように経験豊富な人々に求められる態度や行動であることが分かります。

例えば、部下や後輩に対して自己中心的に物事を伝えたり、過去の成功体験を強調しすぎると「老害」になりがちであると指摘されています。

それに対して、メンターとして後輩を育てるためには、相手の立場に立ったコミュニケーションが大切であり、無理に自分の価値観を押し付けず、聞く力や柔軟な思考を持つことが求められます。

また、経験を活かす方法として、ただ知識や技術を伝えるのではなく、それをどのように後輩やチームの成長に繋げるかが重要であると説明しています。

具体的には、自分の経験を効果的にシェアし、部下が成長できるようなアドバイスをすることが、良きメンターとしての役割を果たすために大切だという点です。

さらに、組織の中で「老害」が生まれやすい原因や、それを防ぐために組織全体でどのような文化を育むべきかについても触れられています。若手社員が安心して意見を言える環境づくりや、メンターとしての態度を模範することが、健康的な職場環境を作り上げる鍵だというメッセージが込められています。

この書籍は、年齢を重ねた人々が後輩や部下に対してどのように向き合うべきかを学びたい人にとって、非常に有益なガイドラインとなっており、成長を続けるためには変化を恐れず、周囲との調和を大切にする姿勢が求められることを再確認させてくれます。

『話し方で老害になる人 尊敬される人 若者との正しい話し方&距離感 正解・不正解』は、五百田達成氏による著書で、職場や日常生活におけるコミュニケーションの重要性を説いています。

特に、年齢や経験に関係なく、適切な話し方や距離感を持つことで、周囲との良好な関係を築くことができると述べています。

本書では、若者とのコミュニケーションにおいて、何を言ってもハラスメントになりそうで怖い、Z世代と何を話せばいいかわからない、陰で「老害」と笑われていないか心配といった悩みに焦点を当てています。

これらの悩みに対し、適切な話し方や距離感を保つ方法を具体的に解説しています。

また、コミュニケーションにおける正解・不正解を示し、どのような言動が若者に対して好印象を与えるか、逆にどのような言動が避けるべきかを明らかにしています。これにより、読者は自分のコミュニケーションスタイルを見直し、改善するヒントを得ることができます。

この書籍は、若者との関わり方に悩むすべての人に向けて、実践的なアドバイスを提供しており、コミュニケーションスキルを向上させたいと考える方にとって有益な内容となっています。

ITに挑戦しないことがもたらす弊害

生産性の低下

ITツールを避けることで、業務効率が著しく低下します。例えば、最新の技術を活用すれば自動化やデータ分析が可能となり、作業時間を短縮しながら精度を向上させることができます。しかし、これを拒むと手動での作業が増え、ミスや遅延が発生する可能性が高まります。さらに、古い技術を使い続けることで、社員は日々の問題解決に多くの時間を費やし、生産的な活動に集中できなくなる傾向があります。

時代の流れに取り残される

最新技術を知らないままでいると、競争力を失い、市場の変化に対応できなくなるリスクがあります。特にビジネス環境では、新しい技術を取り入れない企業は競合他社に比べて遅れをとり、顧客満足度や収益面での損失につながる可能性があります。また、パンデミック後のデジタル化が進む中で、新しい働き方やサービス提供方法に適応できない企業は存続が難しくなることもあります。

周囲への迷惑

「やり方を変えたくない」という姿勢は、チーム全体に悪影響を及ぼすことがあります。例えば、新しいツールやプロセス導入時に抵抗する人がいると、その人の対応に時間と労力が割かれ、全体の進捗が遅れる可能性があります。さらに、このような抵抗は職場環境をネガティブなものにし、他の社員の士気や協力意欲を低下させることもあります。

解決策

- 教育とトレーニング: 新しい技術への理解を深めるための研修やワークショップを定期的に実施し、社員が安心して新しいツールを使える環境を整える。

- 段階的な導入: 一度に大きな変化を求めるのではなく、小さなステップで新技術を導入し、抵抗感を減らす。

- コミュニケーション: 変化への不安や懸念点についてオープンな対話を行い、社員一人ひとりの声に耳を傾ける。

ITに挑戦することのメリット

生産性の向上

ITツールの活用は業務効率を高めるだけでなく、詐欺やスパムといった犯罪から身を守る力も向上させます。

例えば、クラウドサービスを利用することでデータの安全性が向上し、不正アクセスや情報漏洩のリスクを軽減できます。また、自動化ツールによってセキュリティ監視を効率化し、怪しい動きを早期に検出することが可能です。

収入アップとキャリアの向上

ITスキルは市場価値を高めるだけでなく、詐欺防止の知識も習得できます。

例えば、検索力を活用して不審な電話番号やメールアドレスを調査し、詐欺被害を未然に防ぐことができます。

この能力は特に金融やセキュリティ関連職で評価され、高収入職への道が開けます。

また、IT関連資格(例: セキュリティスペシャリスト)を取得すれば、企業から資格手当を受けられる場合もあります。

ビジネスチャンスの拡大

ITスキルによって新しいビジネスチャンスが広がるだけでなく、安全な事業運営が可能になります。

例えば、AIや機械学習を活用して顧客データを分析する際、不正なアクセスや異常な行動パターンを検出する仕組みを導入できれば、詐欺防止とビジネス成長の両立が可能です。

また、オンラインプラットフォームで独立した事業展開を行う際にも、セキュリティ知識が事業成功の鍵となります。

コスト削減と効率化

IT技術はコスト削減に寄与すると同時に犯罪リスクも低減します。

例えば、電話番号ブロックツールやスパムフィルタリング技術を導入すれば、不審な電話やメールへの対応時間が削減され、生産性向上につながります。また、リアルタイム監視システムは詐欺行為を早期に検出し、大きな損害を防ぐことができます。

時代に適応する能力の獲得

現代社会ではDX(デジタルトランスフォーメーション)が進んでおり、ITスキルは時代の変化への適応力だけでなく安全性向上にも寄与します。

例えば、「検索力」を活用して不審な電話番号やリンク先の情報を調べることで詐欺被害に遭う確率が大幅に減少します。具体的には、不審な電話番号について検索し、その番号が詐欺に関連しているかどうか確認することで、詐欺被害に遭う可能性を数十%以上減少させることが可能です。

ITに挑戦するための具体的なステップ

小さなことから始める

ITへの挑戦は、手軽で簡単なツールやサービスを使うことから始めると良いでしょう。

例えば、スマホのアプリを活用することで、日常生活に便利さを取り入れることができます。

クラウドサービスでは、Googleドライブのような初心者向けツールを試してみると良いです。

これらは、データの保存や共有に役立つだけでなく、ITへの抵抗感を減らし、実用性を実感する第一歩となります。

オンライン学習を活用する

ITスキル習得にはオンライン学習があります。

YouTubeでは無料で視覚的に学べるコンテンツが豊富で、UdemyやProgateなどでは体系的にプログラミングやIT基礎を学ぶことができます。

特に初心者向けのコースは簡単な内容から始められるため、挫折しづらい環境が整っています。また、日本語対応のプラットフォーム(Progateやドットインストール)は、理解しやすくおすすめです。

パソコン教室に通う

パソコン教室は初心者から上級者まで幅広い層に対応しています。

- 効率的な学習:

インストラクターによる直接指導で、不明点がすぐ解消されるため自己学習よりも早くスキルを習得できます。 - 初心者向けカリキュラム:

基本操作から始めて段階的に難易度が上がるため、初めてパソコンを触る人でも無理なく進められます。 - モチベーション維持:

定期的な授業や進捗管理によって学習意欲が維持されます。 - 最新技術の習得:

最新アプリやツールについて学べる機会が提供され、時代に即したスキルが身につきます。

ITに不安を感じている方には、特におすすめなのがパソコン教室に通うことです。

実際に手を動かす

IT技術は実践を通じて身につきます。例えば、簡単なアプリ制作(ToDoリストやメモ帳)やブログ運営を始めることで、設計・開発・テストといった工程を体験できます

さらに、プログラミング言語の基礎を学んだ後は、自分でコードを書いてみることが重要です。参考書のコードをそのまま打ち込むだけでも初歩的なルールや書き方が理解できるため、効率的な学習につながります

コミュニティに参加する

SNSや勉強会でITに詳しい人々と交流することで、新しい知識やスキルを得られるだけでなく、モチベーションも向上します。例えば、オンラインフォーラムや地域のハッカソンイベントに参加すると、実際のプロジェクトに触れたり他者からフィードバックを受けたりする機会が得られます。また、GitHubなどで自分の成果物を公開し、他者とのコラボレーションを経験することもスキルアップにつながります。

スモールステップ法の応用

これらのステップは「スモールステップ法」に基づいて進めると効果的です。目標を細分化し、小さな成功体験を積み重ねることで挫折感を防ぎます。

例えば、「まずはクラウドサービスを使う」「次にオンライン講座で基礎知識を学ぶ」「その後小さなアプリ開発に挑戦」と段階的に進めることで着実に成長できます。

まとめ

「老害」にならないために、ITに挑戦しよう!

- 「老害」は年齢ではなく、変化を拒むことから生まれる。

- ITに挑戦すれば、時代の変化に適応し、新しい可能性を広げられる。

- 小さな一歩から始めて、学び続けることが大切!