このブログは2025年4月3日に更新しました。

この記事はアフィリエイトプログラムを利用しています

「今日もITってる?」

こんにちは。

歴10年IT講師のななです。

映画『母性』は、親子関係が人間形成に与える影響を鋭く描き出した湊かなえ原作の作品です。

この映画では、親から受ける愛情や期待、またその欠如が子どもの精神状態や自信にどのような影響を及ぼすかがテーマとなっています。

特に、親子関係の中で愛情不足や過剰な依存がどのように子どもの人格形成に影響するかについて考察します。

さらに、私の経験を通じて、ITスキルが心理的課題の克服と人生の再構築にどれほど役立つかについても触れていきます。

※画像はこちらで作成しております。ある程度近いイラストに仕上げています。

映画『母性』が描く親子関係の深い影響

『母性』あらすじ

母と娘の複雑な関係性を描いた作品です。物語は、大阪市内で起きた女子高生の飛び降り自殺事件から始まります。この事件をきっかけに、高校教師の清佳(永野芽郁)は自身の母親ルミ子(戸田恵梨香)との関係について考え始めます。

清佳の幼少期、ある夜に家で火事が起き、清佳と祖母がタンスの下敷きになります。ルミ子は母親(清佳の祖母)を助けようとしますが、母親の指示で清佳を助け出します。この火事で祖母は亡くなり、家も失います。

その後、清佳一家は父方の実家に身を寄せることになります。清佳が成長するにつれ、ルミ子との関係は悪化していきます。清佳は父親の不倫や、祖母が自分を守るために自殺したという真実を知り、ルミ子との対立が深まります。

物語は清佳とルミ子、それぞれの視点から展開され、同じ出来事に対する二人の記憶や認識の違いが浮き彫りになります。最終的に、成人した清佳は自身の妊娠をルミ子に告げ、「私は母か娘か、どっちなんだろう」と考えながら物語は締めくくられます。

この映画は、母性の本質や、親子関係の複雑さを深く掘り下げた作品となっています。

どんな人におすすめか?

アダルトチルドレンとして生きづらさを感じている人

親との関係性や幼少期の家庭環境が現在の自分に影響していると感じている方。

母親との関係に悩んでいる人

母子間の距離感や共依存的な関係性について考えたい方。

家庭内で愛情不足や条件付きの愛を経験した人

自分が愛されるためには何かを犠牲にしなければならないと感じていた方。

心理学や親子関係について深く知りたい人

家庭内での問題が人格形成に与える影響について学びたい方。

次世代への影響を考える親世代

自分自身の育児方法や子どもへの接し方について見直したいと考える方。

アダルトチルドレンとは?幼少期の影響とその後の人生

アダルトチルドレン(AC)は、幼少期に親との関係でトラウマや心理的影響を受け、大人になってもその影響が残る人々を指します。

映画『母性』では、娘・清佳が親から十分な愛情を受けられなかったことで精神的な苦悩を抱える姿が描かれてい。

現実でも、愛情不足や過剰な期待が幼い子どもにうつ病や自信喪失を引き起こす可能性があります。

わたしも幼少期の親との関係から生じた心理的課題を抱えながら成長し、それが後の人生にどれほど深い影響を与えたと思います。

アダルトチルドレンとは

アダルトチルドレン(Adult Children)とは、機能不全家族で育った結果、幼少期のトラウマや家庭環境の影響を成人後も引きずり続ける人々を指します。

具体的には、親のアルコール依存症、虐待、過干渉、過保護、またはネグレクト(育児放棄)などが原因となることが多いです。このような環境で育つと、自己肯定感の低下、人間関係の困難、感情コントロールの問題などが生じやすくなります。

橋本翔太による『わたしが「わたし」を助けに行こう ―自分を救う心理学』は、自己理解と自己回復をテーマにした心理学の実践書です。本書では、私たちが抱える悩みや問題の背景には、心の中に存在する「もうひとりの自分」があると説かれています。この「もうひとりの自分」は、心の防衛機能として働き、著者はこれを「ナイト(騎士)くん」と名付けています。

例えば、「部屋が片付けられない」という行動は怠惰ではなく、部屋が整うことで湧き上がる不安や焦燥感から自分を守るための心の働きであると説明されます。同様に、「忙しくて時間がない」「お金が貯まらない」といった問題も、「ナイトくん」が過去の経験や恐怖から私たちを守ろうとしている結果であるとされています。

本書は、「ナイトくん」と対話し、その存在を理解することで問題の根本原因にアプローチする方法を紹介します。具体的な「ナイトくんワーク」を通じて、自分自身を助ける力を引き出し、過去のトラウマや不安から解放されるプロセスが丁寧に解説されています。また、各章には「わたし」と「ナイトくん」のショートストーリーが挿入されており、物語形式で心の学びを深める構成となっています。

どんな人におすすめか?

悩みや問題が繰り返される理由を知りたい人

「なぜ自分はこうしてしまうのか?」という疑問を抱えている方に、自分自身の深層心理を理解するヒントを与えます。

自己回復や癒しを求めている人

自分自身で心の傷やトラウマを癒したいと考えている方におすすめです。

インナーチャイルドワークに興味がある人

過去の経験や幼少期の影響から解放されたい方には、具体的なワーク方法が役立ちます。

ストレスや生きづらさを感じている人

日常生活で感じる不安や焦燥感、自己否定感などの原因と向き合いたい方に適しています。

心理学初心者でも読みやすい本を探している人

著者の温かい語り口調とシンプルな構成で、心理学に詳しくない方でもすらすら読める内容となっています。

道誠による『アダルトチルドレンの教科書 回復のメタメソッド』は、機能不全家庭で育った人々が抱える多様な問題に対処するための回復メソッドを提案する一冊です。本書は物語形式で進行し、親による虐待、発達障害、宗教2世、PTSDなどの複雑な背景を持つ人々が直面する困難を描き出しています。著者自身が当事者としての経験を持ち、多重当事者ならではの視点で執筆されている点が特徴です。

本書では、「当事者研究」や「オープンダイアローグ」といった対話型の手法を取り入れ、自分自身に合った回復方法(メタメソッド)を発見するプロセスを重視しています。一般的な一律の処方箋ではなく、各個人が自らに適した方法を見つけることが重要であると説いています。また、アダルトチルドレンに関連する文学や映画、マンガ作品についてのコラムも収録されており、多角的な視点から理解を深める構成となっています。

どんな人におすすめか?

アダルトチルドレンとして生きづらさを感じている人

自分自身の問題に向き合い、回復への手がかりを得たいと考えている方。

機能不全家庭で育ち、心理的な課題を抱えている人

親との関係や幼少期のトラウマが現在も影響していると感じる方。

依存症や精神疾患、人間関係の困難に悩む人

自分自身や周囲との関係性を改善したいと願う方。

支援者やカウンセラー

アダルトチルドレンへの理解を深め、実践的な支援方法を学びたい専門家。

親子関係や家庭環境について考えたい人

「毒親」や「親ガチャ」といった言葉に共感し、自分や他者の家庭環境について理解を深めたい方。

アダルトチルドレン(AC)の回復をテーマとした実践的なガイドブックです。本書は前作『アダルト・チャイルドが自分と向きあう本』の続編であり、過去の傷を癒すだけでなく、現在から未来に焦点を当て、新しい生き方を構築するプロセスを丁寧に解説しています。

本書では、「自他境界」を築くことや「対等なコミュニケーション」を学ぶことなど、人生をより良くするための具体的なライフスキルが紹介されています。さらに、自己表現や親密な関係の構築、セルフケアの方法など、自分自身を癒しながら他者との健全なつながりを育むためのステップが詳しく説明されています。これらの内容は単なる理論ではなく、実践的なワークを通じて読者自身が取り組めるようになっています。

著者は「変えられるもの、それは自分自身」という原則を掲げ、過去のトラウマや環境による生きづらさを抱えた人々に対して、自分自身の力で新しい未来を切り開く方法を提案しています。本書は、傷ついた過去を責めたり許したりするのではなく、それを抱きしめて受け入れることで回復への道筋を示している点が特徴です。

どんな人におすすめか?

アダルトチルドレンとして生きづらさを感じている人

幼少期の家庭環境や親子関係が原因で心理的な課題を抱えている方。

自己肯定感や人間関係に悩む人

他者との距離感やコミュニケーションが苦手で、自分自身との向き合い方を知りたい方。

過去のトラウマから解放されたいと考えている人

子ども時代の痛みや暗黙のルールから抜け出し、新しい生き方を模索している方。

セルフケアや自己表現について学びたい人

自分自身を癒しながら健全な関係性を築く方法に興味がある方。

支援者や専門家

アダルトチルドレンへの理解と支援方法について学びたいカウンセラーや援助職。

アダルトチルドレンの特徴

- 自己肯定感の低さ:自分に自信が持てず、常に他人からの承認を求める。

- 極端な人間関係:他人に依存しすぎたり、逆に距離を置きすぎたりする。

- 感情コントロールの困難:怒りや悲しみなどの感情を適切に表現できない。

- 決断力や行動力の欠如:物事を最後までやり遂げることが難しい。

- 罪悪感や孤独感:過剰な自責や自己疎外感に悩む

アダルトチルドレンを放置するとどうなる?

- 心への影響

小さな失敗や不安が積み重なり、自信喪失が進行します。

これにより、不安障害やうつ病などの精神疾患につながるリスクが高まります。 - 対人関係への影響

他人との関係で過度に気を使いすぎたり、本音を出せなくなることで孤立する場合があります。

また、「見捨てられ不安」から共依存的な関係に陥ることもあります。 - 仕事や生活への支障

決断力不足やストレス耐性の低下により、仕事の効率が落ちたり生活リズムが乱れることがあります。

これらはキャリア形成や日常生活にも悪影響を及ぼします。

例1:家庭内トラウマによる影響

幼少期に親から「お前は何もできない」と言われ続けた男性は、大人になってからも自己否定感が強く、自分自身に価値を見出せません。その結果、新しい挑戦への意欲が湧かず、職場では消極的な態度になっています。

例2:毒親による過干渉

毒親に育てられた女性は、自分で物事を決めることが怖く、大人になってからも他人任せで生きています。

その結果、人間関係で摩擦が生じ、自分自身でも孤独感と無力感に悩んでいます。

アダルトチルドレンは家庭環境によって形成される問題ですが、早期対応と適切な支援によって改善する可能性があります。心理療法やカウンセリング、自助グループなど専門的サポートを受けることが重要です。

アダルトチルドレンになる原因

虐待・ネグレクト

虐待やネグレクト(育児放棄)は、アダルトチルドレンの代表的な原因です。例えば以下のような状況が子どもに深刻な影響を与えます。

- 身体的虐待:殴る、蹴るなどの暴力。

- 心理的虐待:罵声を浴びせる、無視するなど。

- ネグレクト:教育を受けさせない、食事を与えない、医療を受けさせない。

これらの経験は子どもの心に深い傷を残し、大人になっても自己肯定感の低下や人間関係の困難につながります。

機能不全家族

機能不全家族とは、家庭内でお互いを尊重し合うことができず、一人ひとりの人格が軽視される環境を指します。例えば以下のような状況が該当します

- 家族内での感情的な対立や冷淡さ。

- 子どもへの過剰な期待や価値観の押し付け。

このような家庭環境では、子どもは自分らしさを抑え込むことを学び、大人になってからも「本当の自分」を表現することが難しくなる場合があります。

アルコール依存症の親

アルコール依存症の親がいる家庭では、子どもへの配慮や関心が薄れがちです。

- 親が酒に意識を向けすぎて子どもの世話を怠る。

- 経済的ネグレクトや精神的負担を子どもに与える。

こうした環境で育った子どもは、「親を怒らせないようにするためにいい子でいる」など、生き抜くための不適切な行動パターンを身につけ、それが成人後も継続してしまいます。

毒親による育児

毒親とは、子どもに悪影響を及ぼす親の俗称です。以下の特徴があります:

- 過干渉や過保護。

- 子どもの価値観や行動への否定。

こうした親との関係は、子どもの自己肯定感を著しく低下させ、大人になってからも自分に自信が持てない状態につながります。

子どもの特性への理解不足

注意力や集中力が乏しいなど、生得的な特性への理解不足から不適切な養育が行われる場合があります。例えば:

- 親がストレスから支配的になる。

- 子どもに手を挙げたり厳しい躾けをする。

これらは子どもの心に深い傷を残し、アダルトチルドレンになる原因となります

具体例:アダルトチルドレンの影響

例1:恋愛関係での問題

幼少期に親から十分な愛情を受けられなかった30代男性は、恋愛関係で相手から少し距離を置かれるだけで強い不安を感じます。その結果、執拗に連絡を取ったり、自ら関係を断ち切ろうとする行動を繰り返しています。

例2:職場でのストレス

親から過干渉を受けて育った女性は、自分で決断することが苦手で、職場では周囲に合わせるばかりでストレスを抱えています。その結果、体調不良による欠勤が増え、キャリアにも悪影響を及ぼしています。

対処法と早期対応の重要性

アダルトチルドレンは病名ではなく、「生きづらさ」を抱える状態です。しかし放置すると悪循環が進み、自身だけでなく周囲にも影響を及ぼします。カウンセリングや心理療法など専門的支援を受けることで改善する可能性があります。また、小さな成功体験を積み重ねることで自己肯定感を取り戻すことも有効です。

幼い子どものうつ病

子どものうつ病は、学齢期(小学生~中学生)で1~2%、思春期では2~5%の有病率が報告されています。

また、日本国内の調査では、小学生の7.8%、中学生の22.8%が抑うつ傾向を持つとされています。

これらの数字は、子どものうつ病が決して珍しいものではなく、特に思春期に向かって増加することを示しています。

子どものうつ病の診断基準

子どものうつ病は、以下の症状が2週間以上ほぼ毎日続く場合に診断されます。

- 強い悲しみやイライラ感。

- ほぼすべての活動への興味や喜びの喪失。

- 食欲不振や体重減少。

- 睡眠障害(不眠または過眠)。

- 無価値感や罪悪感。

- 集中力の低下や決断力の欠如。

- 自殺念慮や自傷行為。

これらの症状が学校生活や家庭生活に支障をきたしている場合、医師は問診や標準化された質問票を用いて診断を行います。また、身体的な疾患(例:甲状腺機能低下症)や薬物乱用など他の原因がないかも確認されます

子どもがうつ病になる原因

子どものうつ病は、以下のような要因によって引き起こされることがあります:

- 家庭環境

- 親から十分な愛情を受けられない(愛情不足)。

- 親の離婚や家庭内暴力(DV)。

- 親自身が精神疾患を抱えている場合。

- 学校環境

- いじめや友人関係のトラブル。

- 学業成績への過度なプレッシャー。

- 個人的要因

- 遺伝的な要因(家族に精神疾患歴がある)。

- 性格的に内向的でストレス耐性が低い。

- 社会的要因

- 社会的孤立やSNS上でのトラブル。

これらの要因が複合的に絡み合い、子どもにストレスを与えることで発症リスクが高まります

アダルトチルドレンとの関係

アダルトチルドレン(AC)は幼少期に機能不全家庭で育った結果、大人になってもその影響を引きずる人々を指します。ACと子どものうつ病には以下のような関連性があります:

- 家庭環境による影響

機能不全家庭で育った子どもは、親から適切な愛情やサポートを受けられず、自分自身に価値を見出せなくなることがあります。この状態は幼少期から抑うつ傾向を引き起こし、大人になってもアダルトチルドレンとして生きづらさを抱える原因となります。 - 親からの影響

アダルトチルドレンである親自身が未解決の心理的課題を抱えている場合、その影響が子どもにも及び、親子間で負の連鎖が起こることがあります。 - 共通する心理的特徴

子どものうつ病とアダルトチルドレンには「自己肯定感の低さ」「他者との健全な関係構築が難しい」といった共通点があります。これらは幼少期から形成されるため、早期介入が重要です。

わたしの経験

アダルトチルドレンの経緯

私はアダルトチルドレンです。

振り返ると、子どもの頃からうつ病のような状態だったのかもしれません。

自傷行為を繰り返し、○○未遂をしたこともあります。

その理由は、日々の生活が息苦しく、愛情に飢えていたからです。

母とは一度も手を繋いだ記憶がなく、父は単身赴任で家にいないことが多く、一緒に遊んだこともありませんでした。

学校ではいじめを受けた経験はありませんが、人間関係を築くのが苦手で、「構ってほしい」という気持ちが強すぎるあまり、周囲から嫌われることが多かったです。

執着心が強く、恋愛でもすぐに相手が見つかるものの、関係が長続きせず上手くいきませんでした。

また、常にイライラしており、自分の思い通りにならないと感情を抑えられないほど怒りが爆発してしまうこともありました。感情のコントロールが出来なかったのです。

学校には不登校気味でしたが、その理由を親に聞かれることは一度もありませんでした。

また、不登校である私を支えてもらった記憶もありません。自傷行為についても親は気づいていたようですが、それについて話題にされることはなく、何も聞かれませんでした。

ただ話を聞いてほしかっただけなのに、それさえ叶わなかったのです。

おそらく、私の親は子どもとの接し方が分からなかったのでしょう。

まずは自分がアダルトチルドレンであることを自覚することから始めよう。

現在の状態

私はアダルトチルドレンであることを知り、その特徴が自分に当てはまると感じました。特に、自己肯定感の低さや感情のコントロールが苦手な点が顕著です。

孤独感も深刻で、誰かがそばにいても満たされることはありません。

恋愛では、相手が自分にとって良くない人だとわかっていても関係を続けてしまう傾向があります。

それは「好き」という感情ではなく、相手に依存していると言った方が正しいでしょう。

別れるという決断力を欠いている自分にも気づいています。

現在はこれらの問題を自覚し、少しずつ前に進もうとしています。一度カウンセラーから言われたことがあります。「アダルトチルドレンは人のせいにしやすく、親に謝ってほしいという感情が強い。ただし、他人を変えることは難しく、親に謝罪を求めると反発される可能性が高い。そして、アダルトチルドレンの親自身もアダルトチルドレンである場合が多く、自覚するのは難しい傾向がある」と。

そのため、「親を変えることはできないけれど、自分自身は変えられる」と教えられました。

確かに私は他人に期待しすぎる傾向があります。しかし、他人には他人の考え方があり、自分の考えを押し付けることは無理があります。このような背景から、職場での人間関係や自己主張が難しいことがあります。

しかし、私は現在の仕事であるIT講師を10年前に選びました。そこで初めて上司から褒めてもらえました。IT系の仕事で初めて自分に自信を持つことができました。その結果、仕事は10年も続いています。この経験から、自分自身の価値を再確認し、少しずつ前向きに生きていこうと考えています。

他人は変えられないけれど自分は変えられる!

ITスキルが人生を変える力とは?

ITスキルは、誰でも学ぶことができる普遍的な能力であり、自分自身の価値を再確認する手段となります。

わたしも、ITスキルを身につけたことで「自分は役に立つ存在だ」と実感し、自信を取り戻しました。

ITは単なる技術ではなく、自己肯定感や社会での活躍につながる重要なツールです。

これまで褒められることがなかった人でも、ITスキルによって新しい可能性を切り拓くことができます。

ITスキルは承認欲求を満たす力を持つと感じています。

私は現在、IT講師として働いていますが、生徒さんからの言葉が私の承認欲求を満たしてくれています。例えば、「先生が一番わかりやすい」「先生がいる時間帯はいつ?」「次回先生がいる?」といった声をいただけることで、自分の仕事に価値を感じ、10年間続けてこられました。生徒さんの存在は、私にとって生きる力そのものです。

また、これはIT系の仕事に携わる人全般にも当てはまることだと思います。ITスキルは現代社会で必須の能力ですが、まだ多くの人が十分に身につけているわけではありません。特に日本ではITスキルを持った人材が不足しているため、スキルを活かして感謝されたり、「ぜひうちの会社に来てほしい」と言われることも少なくありません。さらに、自営している友人から頼られることもあり、こうした経験が自己肯定感を高めてくれます。

ユーチューバーなども承認欲求を満たす職業と言えます。

その裏にはITスキルが支えています。

動画編集や画像編集、セキュリティ対策など、多岐にわたる技術を駆使して活動しているのです。

このような背景から、ITスキルは単なる技術ではなく、自分自身を変える力を持つ重要なツールだと考えています。

私自身も、この仕事を通じて弱い自分を少しずつ変えてきました。

ITスキルは、学び続けることで自己効力感や自己肯定感を高める手段となり、自分の可能性に自信を持つきっかけとなります。この先も、一日一日を大切にしながら、自分自身と向き合い続けたいと思っています。

ITのスキルは承認欲求が満たされる。

承認欲求は生きる糧に必要。

IT学習の生涯的な重要性

現代社会では技術革新が急速に進んでおり、ITスキルは一度学んだだけでは不十分です。

継続的に学び続けることで、新しい技術や知識を取り入れ、自分自身の競争力を維持する必要があります。

リスキリング(学び直し)の重要性や、生涯学習としてIT教育を続けるべき理由について説明します。

また、オンライン学習リソースや無料ツール(例:LinkedIn Learning)など、具体的な学習方法も紹介します。

親世代へのメッセージ:子どもたちにIT教育をどう支援するか

多くの親は、自分自身がITに疎いため、その重要性を理解していません。

しかし、子どもの未来は親よりも長く続きます。

そのため、親世代こそデジタルリテラシーを身につけ、子どもの学びを支援する立場になる必要があります。

Googleアカウントなど基本的なデジタル知識から始めて、自分自身も学び続ける姿勢を示すことで、子どもたちに良い影響を与えることができます。

親がIT教育を支援するための具体的な方法

1. 基本的なデジタル知識を学ぶ

親自身がGoogleアカウントの設定や基本的なセキュリティ対策など、デジタルリテラシーの基礎を学ぶことから始めましょう。

これにより、子どもと一緒にITスキルを学ぶ姿勢を示すことができます。

例えば、「Grow with Google」の無料講座やオンライン教材を活用することで、親も効率的に学べます。

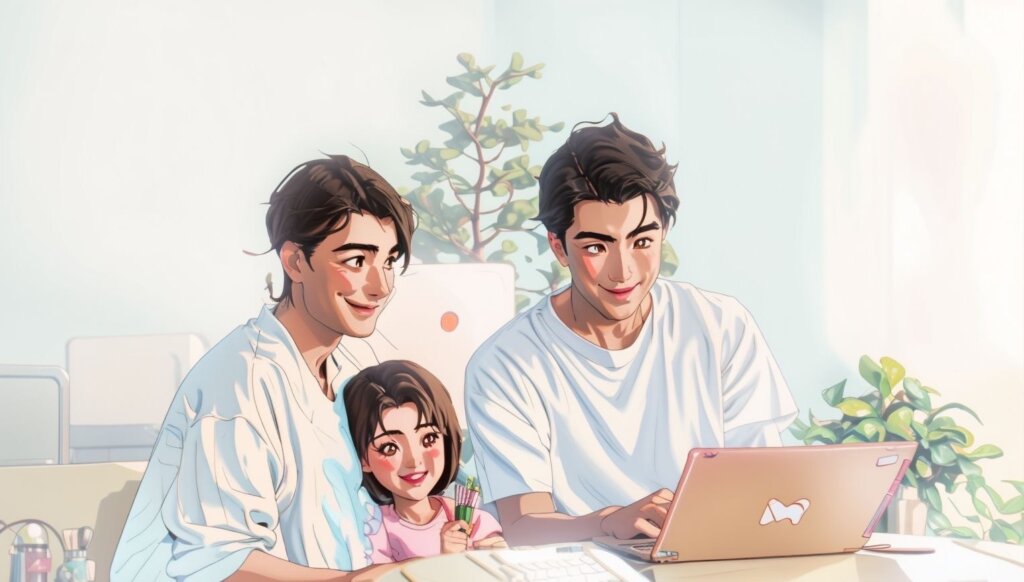

2. 子どもと一緒に学ぶ姿勢を持つ

子どもが使用する端末やアプリケーションに関心を持ち、一緒に触れてみることで、テクノロジーへの理解が深まります。

例えば、プログラミング教育向けの「Scratch」や「Minecraft Education Edition」を子どもと一緒に試してみることで、楽しみながら学べる環境を作れます。

3. 家庭でのインターネット利用ルールを作る

家族全員でインターネット利用のルールを設定し、安全なデジタル環境を整えることが重要です。

「個人情報は安易に入力しない」「信頼できる情報かどうか確認する」など具体的なルールを共有することで、ネットリテラシー教育が家庭内で実践できます。

4. 学習環境の整備

プログラミング教室やオンラインコースの検討、無料の学習アプリや教材の活用など、家庭で使えるリソースを提供しましょう。

例えば、「Code.org」など初心者向けの無料プログラミングコースは手軽に始められる選択肢です。

親世代が変わることで子どもに与える影響

親自身がITスキルを学び続ける姿勢は、子どもたちに良い影響を与えます。

例えば、「わからないことは一緒に調べてみよう」という態度は、子どもの探求心や問題解決能力を育むきっかけになります。

また、親が積極的に関与することで、子どもは安心感とサポートされている実感を得られます。

幼いころは「一緒に調べてみよう!」と言って親子でITの時間を共有してみましょう。

IT教育支援の重要性と未来への投資

ITスキルは単なる技術ではなく、未来への武器です。

日本ではまだITリテラシーが十分に普及していないため、この分野でスキルを持つ人材は社会から必要とされる機会が多いです。

親世代がその重要性を理解し、子どもの成長を支援することは、彼らの未来への大きな投資となります。

小さなステップから始めてみましょう。

親世代が変われば、その姿勢は必ず子どもたちにも伝わります。

まとめ:映画『母性』から学ぶ親子関係とIT教育の可能性

映画『母性』は、人間形成における親子関係の重要性だけでなく、それによって生じる課題への気づきを与えてくれる作品です。

わたしの経験から言えば、ITスキルは自信喪失や心理的課題から脱却するための強力な手段となります。

この記事では、生涯学習としてIT教育を続ける意義と、その可能性について提案しました。

これからの時代、ITスキルはすべての人に必要不可欠なものです。

さらに、アダルトチルドレン(AC)の増加傾向について考えると、その背景には児童虐待やネグレクト、機能不全家族といった問題があることがわかります。

子どもは自ら声を上げることが難しく、親がそのサインに気づかなければ、子どもは孤独感や自己否定感を抱えたまま成長し、最終的にアダルトチルドレンとして生きづらさを抱える可能性があります。

親としてすべきことは完璧な育児はありません。

子供は親が神、家が世界の中生きている。親の信者になり、親が与える影響はとても大きいのです。

良くも悪くも子どもの人格形成に直結します。

育児は人の命に関わる重要な責任です。

どんなに忙しくてても5分でも10分でも同じ時間を共有し、

抱きしめてあげて。

手を繋いであげて。

そして同じ時間の過ごし方がわからなかったら

パソコン開いて一緒に調べてみよう!って言ってあげて。

それがきっと命を守るってことだから。