この記事は2025年4月1日に更新しました。

この記事はアフィリエイトプログラムを利用しています

「今日もITってる?」

こんにちは。

歴10年IT講師のななです。

地震はいつどこで発生するか予測が難しく、私たちの生活に突然大きな影響を与える自然災害です。

2025年3月28日にミャンマーで発生したマグニチュード7.7の大地震は、甚大な被害をもたらしました。

そして、日本でも南海トラフ地震の発生が懸念されており、私たち一人ひとりが備えを強化する必要があります。

その中でも、IT技術は災害時の情報収集や避難行動を支援する重要なツールです。

特に、ITが苦手な方でも簡単に利用できるアプリやウェブサイトを活用することで、事前準備や緊急時の対応が可能になります。

このブログでは、ミャンマー地震の教訓を踏まえ、IT技術を活用した防災対策について考えていきます。

甚大な被害をもたらす可能性があるため、事前準備と防災対策が急務です。

このブログでわかること

地震の予測困難性とITの役割

ミャンマ南海トラフ地震への備え

南海トラフ地震への備え

防災アプリやクラウド技術の活用

ミャンマー地震の概要

2025年3月28日午後、ミャンマー中部でマグニチュード7.7の大地震が発生しました。

この地震は、過去100年以上で最大規模とされ、甚大な被害をもたらしました。

被害の概要

- 死者数: 1644人(ミャンマー国内)、タイでは9人。

- 負傷者: 3408人(ミャンマー国内)。

- 行方不明者: 139人以上

被災地の状況

- サガイン地方では建物の70%以上が損壊。

- 通信インフラや道路が寸断され、救助活動が困難な状況。

- 被災地では40℃を超える猛暑が続き、救援活動に影響

日本人への影響

現時点でミャンマー在住の日本人1名と連絡が取れないとの報告があります1。日本政府は現地支援を検討し、物資供与や緊急援助を準備しています。

隣国への影響

タイでも建設中のビル倒壊などにより死傷者が出ており、バンコクでは9人が死亡、100人以上が行方不明となっています。

日本国の対応

日本赤十字社の活動

- 連絡調整員の派遣: 日本赤十字社(日赤)は、4月1日夜に現地へ連絡調整員を派遣することを決定しました。

また、保健医療要員などのさらなる派遣も調整中です。 - 資金援助: 国際赤十字・赤新月社連盟が発出した緊急救援アピール(約136億円規模)への資金援助を準備しています。

- 現地連携: ミャンマー赤十字社や国際赤十字と緊密に連携し、被災者への水・衛生、地域保健、シェルター支援などを計画しています。

NGO団体による支援

- AAR Japan(難民を助ける会):

- 現地協力団体と連携し、緊急支援活動を開始。

- 過去の災害支援経験(2008年サイクロン・ナルギスなど)を活かし、被災者への物資提供や復興支援を実施。

- ピースウィンズ・ジャパン:

- 災害緊急支援プロジェクト「ARROWS」を通じて、救急医療用品や食料の提供、避難所への支援を展開。

外交的対応

- 日本政府は現地の状況を注視しつつ、必要に応じて追加の人道支援や物資供与を検討しています。

特に、日本人1名が安否不明となっているため、大使館などが情報収集と対応に当たっています。

国際的な連携

- 日本は国際赤十字やユニセフなどの国際機関とも協力し、被災者支援や復興活動に貢献しています。

これには水供給や衛生環境改善、子どもたちへの緊急支援も含まれます。

ミャンマーの大地震がもたらした甚大な被害と課題

南海トラフ地震への備え

南海トラフ地震は、今後30年以内に80%程度の確率で発生すると予測されています。

また、10年以内では30%程度、50年以内では90%以上の確率とされており、その切迫性が非常に高い状態です。

の地震は過去100~150年の周期で発生しており、直近では1944年の「昭和東南海地震」と1946年の「昭和南海地震」が記録されています。これらの発生から約80年が経過しているため、次回の発生が近いと考えられています。

南海トラフ地震は、静岡県から宮崎県にかけての広範囲で震度7や巨大津波(最大34メートル)が想定されており、甚大な被害が予測されています。そのため、「いつ起きてもおかしくない」とされるこの地震への備えが急務です。

被害が予測される地域

- 震度: 静岡県から宮崎県にかけての広い範囲で震度7が想定され、周辺地域では震度6強から6弱の揺れが予測されています。

- 津波: 太平洋沿岸では最大34メートル(ビル11階建て相当)の津波が襲来し、早い場所では3分以内に到達するとされています

被害想定

- 死者数: 最大32万人(うち7~8割は津波による溺死)。

- 経済的損失: 約220兆円と試算されており、日本経済に甚大な影響を及ぼす可能性があります。

- 被災者数: 約6800万人(日本人口の約半分)

- 建物被害:全壊または焼失する建物は約235万棟と推定されています。

- 停電や断水が広範囲で発生し、都市ガス供給停止は最大175万戸に及ぶ可能性があります。

- 高速道路や新幹線などの交通網も寸断される恐れがあります.

経済的損失

- 直接的な資産被害: 建物やインフラの損壊による損失額は約170兆円。

- 長期的な経済損失: 生産施設の破壊や港湾機能不全などで20年間の累計損失額は約1,240兆円と試算されています。

- 税収減少: 経済活動への打撃で税収が131兆円減少すると予測されています.

防災・減災対策

国土強靭化計画

- 耐震強化や津波防護堤整備など、防災インフラへの投資(38兆円規模)により、経済損失を509兆円削減できる可能性が示されています

避難計画

- 津波から迅速に避難するための訓練や啓発活動を強化。

- 地域ごとのハザードマップ作成と共有。

情報技術の活用

- 緊急地震速報システム(EEW)を活用し、住民への迅速な警報通知。

- AIによる被害予測と救援活動の効率化。

日本で予測される南海トラフ地震の影響と必要な対策

IT技術を活用した防災対策

IT技術を活用した防災対策の具体例

災害はいつどこで発生するかわかりません。

特に地震のような突発的な災害に備えるためには、IT技術を活用することが非常に重要です。

防災アプリの活用

防災アプリは、災害時に必要な情報を迅速に提供してくれる便利なツールです。

Yahoo!防災速報

- 緊急地震速報や津波情報をいち早く通知。

- 避難場所や避難経路の情報も確認可能。

特務機関NERV防災

家族や職場の地域も登録できるので、広範囲の情報収集が可能。これらのアプリは無料で利用できるため、スマートフォンにダウンロードしておくだけで安心です。

クラウド技術による備え

クラウド技術を活用することで、大切なデータや情報を安全に保管し、災害時にもアクセス可能にします。

- データバックアップ

- 家族の連絡先や重要書類(保険証、身分証明書など)をクラウドストレージ(Google DriveやDropboxなど)に保存しておくことで、紛失しても復元可能。

- 避難計画の共有

- 家族や地域コミュニティと避難計画をオンラインで共有し、災害時のスムーズな対応が可能になります。

クラウド技術は日常的に簡単に利用できるので、防災対策として取り入れておくと安心です。

SNSと情報共有

SNSは災害時の情報収集や安否確認に役立つツールです。以下の方法で活用できます:

- 自治体公式アカウントの登録

- Twitter(X)やLINEで自治体公式アカウントをフォローし、リアルタイムで避難情報や警報を受け取る。

- 家族間でグループ作成

- LINEグループやTwitterアカウントを家族間で共有し、緊急時に安否確認や避難先情報を伝える。

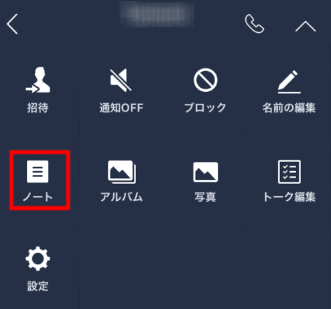

- LINEの「ノート」機能を使えば、避難場所や重要な連絡先を事前に保存しておけます。

SNSは誰でも簡単に使えるため、ITが苦手な方でも導入しやすい防災ツールです。

AIによるリスク解析

AI技術は地震予測や被害拡大防止策にも役立っています。例えば:

- 地震予測システム

- AIが過去の地震データを分析し、余震リスクや被害規模を予測。

- 救助活動の優先順位付けにも活用されている。

- チャットボットによる情報収集

- 災害時にはAIチャットボットが住民から被害状況を収集し、自治体が迅速に対応できるよう支援しています。

AI技術は個人では直接利用する機会が少ないかもしれませんが、防災インフラとして広く導入されているため、その恩恵は大きいです。

防災アプリやクラウド技術で命を守る準備を。

ミャンマー地震から学ぶ教訓

災害時には、国際的な支援や地域コミュニティの協力が被害を最小限に抑え、復興を早める鍵となります。

国際的な連携と支援の重要性

災害時には、被災国だけでなく、国際社会全体が協力して対応することが不可欠です。ミャンマー地震では、以下のような国際的な支援が行われています:

- 迅速な救援隊派遣:

中国やロシアはミャンマー政府からの要請を受け、医療チームや救助隊を派遣しました。これにより、被災地での捜索・救助活動が進められています。 - 資金援助:

国際赤十字・赤新月社連盟は、緊急救援資金として約136億円を提供し、水・衛生・シェルターなどの支援を計画しています。 - 情報共有と調整:

各国の赤十字社やNGOが連携し、被害状況や必要物資の情報を共有することで、効率的な支援活動が実現しています。

これらの活動は、国際社会の協力があって初めて可能となります。日本も赤十字社を通じて現地に調整員を派遣し、さらなる支援を計画しています。

地域コミュニティでの情報共有と協力体制

- 避難経路と避難場所の共有:

地域住民が日頃から避難経路や避難場所について話し合い、災害時に迅速に避難できる体制を作ることが大切です。

例えば、大声で津波警告を伝え合うことで命を守った事例もあります。 - 防災訓練と教育:

地域で定期的に防災訓練を実施し、防災意識を高めることで、いざという時にスムーズな対応が可能になります。 - 弱者への配慮:

高齢者や障害者など災害弱者を含めた安全確保には、地域全体で助け合うネットワークが必要です。

避難所運営では住民同士が役割分担し、清掃や物資管理など協力して行うことで効率化できます。

教訓として活かすべきポイント

- 国際支援の受け入れ態勢:

ミャンマーでは内戦や政治的問題による制約がありましたが、今回の地震では迅速な支援要請が行われました。

このように、災害時には政治的立場を超えて国際協力を優先することが重要です。 - 地域コミュニティの強化:

災害時には行政や外部支援だけでは対応できないことがあります。

日頃から地域住民同士で絆を築き、「自助」「共助」の精神で備えることが必要です

国際協力と地域コミュニティの連携が災害対応の鍵

まとめ

2025年3月28日に発生したミャンマーのマグニチュード7.7の大地震は、甚大な被害をもたらしました。

死者数は2000人を超え、多くの建物が倒壊し、通信インフラも破壊されました。

この災害は、私たちに「備え」の重要性を改めて考えさせます。

特に、IT技術を活用することで、災害時の情報収集や避難行動がより迅速かつ効果的に行えることを示しています。

防災アプリやSNS、クラウド技術、AI解析など、今や誰でも利用できるITツールは、命を守るための強力な武器です。例えば、防災アプリをスマートフォンに入れておけば、緊急地震速報や津波警報をリアルタイムで受け取れます。

SNSでは被災地の状況や避難所情報を共有でき、クラウド技術を使えば重要なデータを災害から守ることができます。また、AIは被害予測や救援活動の効率化に役立っています。

ミャンマー地震から学べる教訓として、「国際的な連携」と「地域コミュニティの協力」の重要性も挙げられます。

国際社会が迅速に支援を行い、地域住民同士が助け合うことで、多くの命が救われています。

これらは日本で予測されている南海トラフ地震にも応用できる重要なポイントです。

災害は避けられませんが、ITを活用した備えによって被害を最小限に抑えることができます。

「自分には関係ない」と思わず、今すぐできる対策を始めてみましょう。それが未来の自分や家族を守る第一歩です。

いつ起こるかわからないし、自分には関係ないと思わず防災対策をしましょう。

いつ起こるかわからないものに対策をするのが防災対策です。

ITを活用した事前準備で災害時の被害を最小限に抑えよう。

ITを是非活用してください。