このブログは2025年4月17日に更新しました。

この記事はアフィリエイトプログラムを利用しています

「今日もITってる?」

こんにちは。

歴10年パソコン講師のななです。

親子関係に傷ついたあなたへ。

映画『母性』は、親からの愛情が子どもの心にどんな影響を与えるのかを静かに、でも鋭く描いた湊かなえさん原作の作品です。

親子関係の中で「愛されたい」と願いながらも、満たされなかった経験が、子どもの心にどんな傷を残すのか。

この映画を観て、アダルトチルドレンとしての私自身の過去を思い出しました。

この記事では、映画『母性』のあらすじを紹介しながら「親子の関係」が心の成長に与える影響、そして私が経験したアダルトチルドレンとしての苦悩と、ITスキルがどのように私の人生を支えてくれたのかについてお話しします。

映画『母性』が描く親子関係の深い傷と愛

簡単なあらすじ紹介

『母性』は、“母と娘のすれ違い”を描いた、切なくも考えさせられる映画です。

きっかけは、ある女子高生の飛び降り事件。

教師の清佳(永野芽郁さん)は、この出来事をきっかけに、

ずっとフタをしてきた「母との関係」と向き合うことになります。

子どもの頃に起きた火事、助けられなかった祖母の死。

家族なのに分かり合えない母・ルミ子(戸田恵梨香さん)との距離。

そして、大人になった今もなお続く心のモヤモヤ――。

この映画は、親子の記憶のズレや、「母だから、娘だから、愛せるはず」という思い込みに静かに疑問を投げかけます。

最後に清佳が選ぶ“母になる”という道。

その選択が、あなたの心にもじんわり響くはずです。

💡 どんな人におすすめ?

🌱 子どもの頃の家庭環境に、今も心が縛られていると感じる人

親との関係が原因で、大人になっても生きづらさを抱えている人へ。

💔 母親との関係にモヤモヤを抱えてきた人

親に愛されているはずなのに、心が満たされなかった経験がある人へ。

🎭 自分が愛されるためには「我慢」や「努力」が必要だと思ってきた人

条件付きの愛情に疲れてしまった経験がある人へ。

🧠 親子関係やアダルトチルドレンの問題に興味がある人

心理学的な視点で親子の距離感を考えたい人へ。

👪 これから子どもを育てる親世代

子どもにどう向き合えばいいのか、自分の親子関係を見つめ直したい人へ。

あなたが悩んできた「親との関係」に、静かに寄り添ってくれる映画です。

「親は選べないけれど、自分のこれからは選べる」――そんなことに気づく、きっかけになるかもしれません。

親からの愛情不足や期待が子どもに与える影響とは?

子どもにとって「親の愛情」は、生きる土台みたいなもの。

それが不足していたり、「こうしなきゃ愛されない」という条件付きの愛情ばかりだと、大人になっても心のどこかで“生きづらさ”を抱えてしまうことがあります。

例えば、こんなふうに思ったことはありませんか?

- 何かを頑張って成果を出さないと、自分には価値がない気がする。

- 誰かに褒められるために、自分を偽ってしまう。

- 失敗することが怖くて、何も挑戦できない。

- 人と深い関係を築くのが苦手。

- 自分の感情にフタをして、本音を言えない。

実はこれ、子どもの頃に“無意識に身につけた心のクセ”なんです。

親から無条件に愛される経験が少なかったり、親の期待に応えないと愛してもらえない環境で育つと、「ありのままの自分じゃダメなんだ」って思い込んでしまう。

その思い込みは、大人になっても自分を縛り続けます。

恋愛、仕事、人間関係…どこかで「自信が持てない」「満たされない」という感情にぶつかってしまう。

そして時には、自分自身が親になったとき、同じように「愛し方」がわからなくなることもあります。

でも、これだけは伝えたい。

子どもの頃にもらえなかったものは、大人になった今、自分自身で取り戻すことができるんです。

そして、自分を知って癒していくことで「私は私のままで大丈夫」と思える日が必ず来ます。

この映画『母性』は、そんな心の傷にそっと気づかせてくれる1本。

親子関係を振り返るきっかけに、そして自分をもう一度大切にするヒントになるかもしれません。

アダルトチルドレンとは?

「アダルトチルドレン(AC)」って、もしかしたら耳にしたことがある人もいるかもしれません。

ちょっと聞き慣れない言葉ですが、これは簡単に言うと「子どもの頃の家庭環境が心の土台になり、大人になってもその影響が残って生きづらさを感じている人たち」のことを指します。

たとえば、子どものころに親から

「どうしてできないの?」と責められたり、

「いい子でいないと愛されない」と感じたり、

時には放ったらかされたり、逆に干渉されすぎたり——

そういう“心がギュッと縮こまるような環境”で育つと、自分でも気づかないうちに「生き方のクセ」ができてしまいます。

アダルトチルドレンという言葉の背景には、アルコール依存症の家庭や虐待、過干渉、過保護、ネグレクト(育児放棄)などがよく挙げられますが、必ずしも“壮絶な家庭”でなくても心に影響は残ります。

自己肯定感が低くなったり、人との距離感がわからなくなったり、感情を素直に出せなくなったり。

私自身も、子どもの頃に「いい子でいなきゃ愛されない」と信じ込んでしまった経験があります。

そのクセが大人になっても消えなくて、自分でも理由がわからないまま、苦しくなったり人間関係で悩んだりしました。

でもその生きづらさは、「あなたが弱いから」とか「努力不足」なんかじゃなくて、子ども時代の環境が作った“心のクセ”かもしれません。

映画『母性』の主人公・清佳も、まさにそんなふうに幼少期の母との関係に苦しみ、大人になっても葛藤します。

この作品を観ることで、もしかしたら「これ、自分のことかも」と心に引っかかる人もいるかもしれません。

「なんだかいつも生きづらい」「同じことで悩んでばかり」そんな人にそっと寄り添ってくれるのが、橋本翔太さんの『わたしが「わたし」を助けに行こう ―自分を救う心理学』という本です。

この本の中では、私たちが日々抱える悩みや行動の裏には、実は“もうひとりの自分”がいると教えてくれます。

著者はその存在を「ナイト(騎士)くん」と名付けています。

ナイトくんは、心の中であなたを守ろうとする防衛隊長みたいなもの。良かれと思って一生懸命守ってくれているんです。

たとえば「部屋が片付けられない」っていうのも、実はサボっているわけじゃなくて、部屋が整ったときに湧き上がる不安や焦りから、あなたを守ろうとしているナイトくんの仕業かもしれません。

「忙しくて時間がない」「お金が全然貯まらない」そんな悩みも同じ。

過去の経験や怖かった気持ちを思い出させないために、ナイトくんが無意識のうちに動いてしまっていることがあるんです。

この本では、そんなナイトくんと向き合い、対話しながら、自分の心を理解していく方法がわかりやすく紹介されています。

「ナイトくんワーク」と呼ばれる実践的なステップも載っていて、心のクセや行動パターンを優しく解きほぐしていく過程が丁寧に書かれています。

そして各章には「わたし」と「ナイトくん」の物語が挟まれていて、心理学の難しい話もまるで絵本のように、ふんわりと心に入ってくる工夫がされています。

自分の中にいる「ナイトくん」の存在に気づくだけで、長年の悩みや不安がスッとほどけることもあります。

この本は、自分自身をもう一度やさしく抱きしめ直したい人にぴったりの一冊です。

どんな人におすすめか?

☑ 頑張っているのに、なぜか心が満たされないと感じている人

☑ 親や他人の期待を優先して、自分の本音を置き去りにしてきた人

☑ 子どもの頃から「いい子」でいなければ、と無理をしてきた人

☑ 自分を責めがちな癖を手放したいと感じている人

☑ 心の中の「自分の味方」がほしいと思っている人

☑ 頼れる誰かがいなくても、自分で自分を救う力を育てたい人

この本は、「他人が救ってくれるのを待つ」のではなく、

「自分が自分を助けに行く」という視点を教えてくれる、とっても優しい一冊です。

誰かの言葉や承認を求めて生き疲れている人ほど、そっと読んでほしい本です。

他人軸じゃなく、自分軸で心を回復させたい人にぴったりですよ。

幼少期の家庭環境が心の土台を作る

子どもの心は、とても素直で柔らかく、親からの言葉や態度をそのまま吸い込んで成長していきます。

たとえ親が「あなたのためを思って」と言ったとしても、厳しすぎたり、条件付きの愛だったり、無関心だったりすると、子どもは「ありのままの自分じゃダメなんだ」と信じ込んでしまうんです。

この「信じ込み」は、大人になっても根強く残ります。

自己肯定感の低さ、不安感、人間関係のつまずき、恋愛での依存や回避行動など…見えない形で人生のあちこちに影響してしまうんです。

アダルトチルドレンの特徴と影響

アダルトチルドレン(AC)と呼ばれる人には、こんな心のクセや特徴がよく見られます。

- 人に頼れず、なんでも一人で抱え込んでしまう

- 自分よりも他人を優先してしまう

- 「がんばらないと愛されない」と思い込んでしまう

- 完璧主義になりやすい

- 人の顔色ばかり気にしてしまう

映画『母性』の主人公・清佳も、まさにこのタイプ。

母親から無条件の愛を受け取れず、ずっと「母の期待に応えなくちゃ」「いい子でいなくちゃ」と、自分の本音や感情を押し殺して生きてきました。

その積み重ねは大人になっても消えることなく、彼女の心を縛り続けます。

実は、私自身も同じような経験があります。

子どものころの家庭環境や親との距離感が、自分の考え方や行動パターンにどれほど大きな影響を与えていたのか。

それに気づいたのは、ずいぶん大人になってからでした。

ずっと「自分が悪いんだ」「もっと頑張れば愛されるはず」って思い込んで、無理して笑ったり、気を遣ったり。

今思えば、あの頃の私は“愛されるための役割”を必死で演じていただけだったんだなと、やっと理解できるようになりました。

もし、あの頃の自分に声をかけられるなら、「あなたは悪くないよ」って何度も伝えてあげたいです。

アダルトチルドレンが抱えやすい影響は、たとえばこんな形で表れます。

- 自己肯定感が低い:自分に自信がなく、常に他人の承認を求めてしまう

- 人間関係が極端:依存しすぎるか、逆に距離を置きすぎる

- 感情の表現が苦手:怒りや悲しみをうまく伝えられず、抱え込む

- 決断力がない:物事を途中であきらめたり、行動するのが怖くなる

- 孤独感や罪悪感に悩む:誰かといても心が満たされず、自分を責め続ける

アダルトチルドレンを生む「家庭の特徴」

アダルトチルドレンの背景には、いくつか共通する家庭の問題があります。

映画『母性』のように、「親からの愛情不足」や「期待の重圧」は特に深い影響を与えます。

🌱「特別な家庭じゃないのに…?」

アダルトチルドレンを育む “ふつうの家” に潜む心のクセ。

アダルトチルドレンという言葉を聞くと、

「虐待」や「アルコール依存」など、極端な家庭環境を思い浮かべる人も多いかもしれません。

でも実は、どこにでもある“ふつうの家庭”にも、

子どもの心が静かに傷つくパターンはたくさんあります。

たとえば――。

✔️【感情表現の禁止】

「泣かないの!」「怒るなんてダメでしょ」

小さなころ、悲しいときも寂しいときも“感情”を出すたびに注意されていませんでしたか?

子どもはだんだん、「泣く=悪いこと」「怒り=我慢するもの」と思い込むようになります。

これ、大人になっても続いてしまうんです。

「嬉しい」「悲しい」「ムカッ」と感じても、自分の気持ちにフタをするクセになってしまいます。

✔️【完璧主義・期待の押しつけ】

「100点取って当たり前」「もっと頑張りなさい」「98点取れても、あと2点何で取れないの?」

親は悪気なく「あなたならできる!」と期待するけど、子どもにとっては“今の自分”が否定されてるように感じることも。

がんばるほど愛される。

成果を出さないと認められない。

そんな思いが、大人になっても自分を苦しめる“生きづらさ”になります。

✔️【共感不足・無関心】

何かあっても「忙しいから後にして」「そんなの大したことない」ってスルーされた経験、ありませんか?

大人から見れば小さな悩みでも、子どもにとっては大事件。

そのたびに「自分の気持ちは伝えちゃダメなんだ」と心を閉ざしていきます。

✔️【親の自己犠牲アピール】

「あなたのために私はずっと我慢してきた」

「育てるのがどれだけ大変かわかる?」

愛情表現のつもりでも、子どもは知らず知らずのうちに

「自分は迷惑をかける存在」と思い込むことがあります。

それが大人になっても「誰かの期待に応えなきゃ」「迷惑をかけちゃいけない」と

自分を追い込むクセにつながることも。

✔️【家族の中に“正解”がひとつしかない】

「うちはこういう家だから」「普通はこうするものよ」

小さな頃から自分の考えや選択を否定され続けると、自分の“好き”や“やりたい”がわからなくなる人も多いです。

(否定から入る言い方をする人やネガティブな人の子供に多い。)

まるで「答えが用意された人生ゲーム」を歩かされてきたような感覚。

自由に選ぶことが怖くなるのも、アダルトチルドレンの特徴です。

アダルトチルドレンの背景には「特別な事件」なんてなくても、こうした“家庭内ルール”や“空気感”がじわじわと心を縛っていくことがあります。

こうした環境の中で育った子どもは、愛情や安心感を得られないまま心に“防衛壁”を作り、そのまま大人になっても生きづらさを抱え続けます。

でも、大人になった今だからこそ「これって子どもの頃の環境が原因だったんだ」と気づくことで、少しずつ、自分自身を癒すスタートを切ることができるんです。

わたしもまだ道半ばですが、「自分の心」を理解してあげる大切さに、日々気づかされています。

あなたも、無理しないで大丈夫。

放置すると心が危険信号を出すことも

アダルトチルドレンの“心のクセ”は、放っておくと大人になっても私たちの心や行動に大きな影響を与え続けます。

たとえば、社会人になってからも人間関係でつまずいたり、仕事がうまくいかないことで「やっぱり私はダメだ」と自己否定を深めてしまったり…。

そのまま気づかずに抱え込んでしまうと、

うつ病や不安障害、人間不信や自己肯定感の喪失。

時には、心がポキッと折れてしまうほど、深刻なトラブルに発展することもあります。

でもこれは、「親を責めよう」という話ではありません。

むしろ大切なのは、

『自分の心のクセに気づくこと』

『過去の経験を理解して、自分を癒していくこと』です。

私自身も、ずっと心の中に置き去りにしてきた「幼い頃のわたし」と向き合う時間を持つようになってから、少しずつラクになりました。

完璧にはなれなくても、「もう自分を責めなくていいんだ」と思えるようになっただけで、だいぶ生きやすくなったんです。

映画『母性』は、そんな自分の奥底に眠っている“親子のすれ違い”や“無意識の心の傷”にそっと気づかせてくれる作品です。

あなたの心の中にも、「本当の自分」を取り戻すヒントがきっと見つかるはずです。

具体例でイメージしてみましょう

例1:家庭内トラウマを抱えた男性

幼い頃から、親に「お前は何もできない」と言われ続けて育った男性。

大人になった今でも「自分はダメだ」と思い込んでしまい、新しいことに挑戦するのが怖い。

仕事でも消極的になり、評価されないことに悩み、どんどん自信をなくしています。

例2:毒親の過干渉で育った女性

「あなたは失敗するから、私が全部決めてあげる。」

そんな親の言葉に従い続けた女性は、大人になっても「自分で決めるのが怖い」と感じています。

恋愛や仕事も他人任せ。

その結果、人間関係の摩擦や孤独に悩む日々が続いています。

例3:感情表現を許されなかった男性

子どもの頃、「男なんだから泣くな」「甘えるな」と言われて育った男性。

悲しい時もつらい時も感情を押し殺すクセがついてしまい、大人になっても人に弱音を吐けず、

ストレスを一人で抱え込んで心がポキっと折れてしまうことがあります。

例4:親の顔色をうかがって育った女性

家の中では、いつも親の機嫌がコロコロ変わる環境で育った女性。

「怒らせないように…」「嫌われないように…」と空気を読み続けた結果、

大人になっても、人と接するときは本音が言えず、相手に合わせすぎて疲れてしまいます。

でも、これらは決して「一生治らないもの」ではありません。

むしろ「気づいたその瞬間」から、心の癒しはゆっくり動き出します。

カウンセリングや心理療法、自助グループなどの専門的サポートを受ければ、少しずつですが、心のクセは変わっていきます。

私も「自分を理解してあげる」ことから少しずつ変わり始めた一人です。

どうか、あなたもひとりで抱え込まずにいてくださいね。

アダルトチルドレン(AC)は「過去の傷」や「親との問題」とよく語られますが、この本はその先――「これからの生き方」に焦点を当てた一冊です。

『アダルト・チャイルドが人生を変えていく本』は、過去に縛られた心を少しずつほぐしながら、自分らしい生き方を作るヒントを教えてくれます。

人との距離感を整える「自他境界」や、対等なコミュニケーション、セルフケアのコツまで、実践しやすい形で紹介されています。

「変えられるのは自分と未来だけ」。

傷ついた過去を抱えたままでも、少しずつ前に進めるように背中を押してくれる本です。

どんな人におすすめか?

☑ 子どもの頃の家庭環境が今も自分に影響していると感じる人

☑ 他人と「いい距離感」を取るのが苦手で、人間関係にモヤモヤを抱えている人

☑ 自己肯定感が低くて「どうせ自分なんて」と思いがちな人

☑ 過去のトラウマや家族との問題を手放して、新しい生き方を見つけたい人

☑ 自分をもっと大切に扱う方法を知りたい人

☑ 心と体をいたわる「セルフケア」を学んでみたい人

この本は、「生きづらい人生を、今日からいきなり180度変えよう!」と背中を押すような本ではありません。

でも、自分自身と向き合うときの“地図”のような存在になってくれるはずです。

「今の自分も、これからの自分も大切にしたい」――そんな思いを持っている方に、そっと手渡したくなる一冊です。

具体例:アダルトチルドレンが影を落とす場面

恋愛で依存してしまう理由💔

アダルトチルドレンの人は、心のどこかで「愛されるには条件が必要だ」「頑張らないと捨てられる」と思い込んでしまっていることがあります。

その結果、恋愛関係になると相手に必要以上に尽くしたり、自分の気持ちよりも相手を優先しすぎてしまうことが多いんです。

「相手がいないと自分には価値がない」

「嫌われたら終わり」

そんな不安に支配され、束縛したり、逆に自分を犠牲にしすぎたり…。

恋愛そのものが「幸せ」じゃなくて、「不安と安心を行ったり来たりする戦場」になってしまうことも。

私自身も、昔は恋愛相手に依存していた時期がありました。

連絡が少しでも遅いと「嫌われた?」と落ち込んでしまったり、顔色をうかがって言いたいことも言えなかったり…。

でも実はその根っこには、「子どもの頃、親にちゃんと愛されている実感がなかった」という心の傷が関係していたんです。

恋愛の依存は、相手の問題ではなく、自分の内側の「愛されたい」と叫ぶ心が原因。

ここに気づけると、少しずつ恋愛も“苦しいもの”から“安心できるもの”へと変わっていきます。

職場での人間関係がつらい理由🏢

アダルトチルドレンの特徴のひとつに「人の顔色を読みすぎる」というものがあります。

これが職場の人間関係でも大きく影響します。

たとえば、上司や同僚に注意されたり、ちょっとした雑談のトーンが冷たかっただけで、「嫌われた?」「ダメな人間だって思われた?」と不安が止まらなくなる。

相手はなんとも思っていなくても、自分の中ではぐるぐると「自己否定ループ」に陥ってしまうんです。

また、「頼るのが苦手」で、何でも一人で抱え込んでしまい、結果的にミスを増やしてしまうこともあります。

「助けて」と言うだけでラクになるのに、言えない。

これもアダルトチルドレンに多い心のクセです。

実は私も、仕事をしていて「一人で何とかしなきゃ」「迷惑かけたら嫌われる」と思い込み、苦しくなった経験があります。

でも、周りの人は思ったよりも優しくて、「もっと頼っていいんだよ」と言ってくれることも多かったんです。

自分の心のクセに気づいた瞬間、ほんの少しずつですが、人間関係のしんどさが減っていきました。

友達づきあいがしんどくなる理由🧑🤝🧑

アダルトチルドレンの人は「嫌われたくない」「相手を怒らせたくない」という気持ちが強すぎて、友達付き合いの中でも本音を言えなくなってしまうことがあります。

たとえば、誘われたくない予定でも「行くよ」と無理して参加したり、本当は嫌だったのに「大丈夫だよ」と笑顔でガマンしたり。

相手の顔色ばかりうかがって、自分の気持ちを後回しにするクセが、だんだんと心を疲れさせます。

結果的に「人付き合い=しんどい」「人と一緒にいると疲れる」という状態になり、距離を置きすぎたり、誰とも深く関われなくなってしまうことも。

私も昔、友達との関係で「断ったら嫌われる」と思って予定を詰め込みすぎて、自分の心がヘトヘトになったことが何度もありました。

本音を伝えるって勇気がいるけど、自分を大切にする一歩なんですよね。

家族と距離が取れない理由🏠

大人になっても実家の親からの干渉が強く、「親の期待に応えなきゃ」「反論すると申し訳ない」と思ってしまい、

自立しづらいケースも、アダルトチルドレンにはよくあります。

たとえば、結婚や転職などの大事な場面で「親の顔色」を最優先にしてしまい、自分の人生を選ぶ勇気が持てないことも。

「親のために生きている」状態が長く続くと、自分の幸せや自由がどんどん後回しになり、心がモヤモヤしたまま年齢だけを重ねてしまいます。

私も実は「親の顔色をうかがう癖」に、ずっと縛られていました。

でも、「自分の人生の舵取りは、自分の手で持っていいんだ」と気づいてからは、少しずつ親との関係も穏やかになり、自分の心もラクになりました。

夢や目標をあきらめてしまう理由💼

アダルトチルドレンの人は、「どうせ私なんか無理」「失敗するに決まってる」と自己否定がクセになり、やりたいことや夢があっても、スタート地点に立つ前にあきらめてしまうことがあります。

挑戦すること=怒られる or 失敗する

そんな思い込みが心のブレーキになっているんです。

私もIT講師になったばかりの頃は、「私なんかが教えて、本当にわかってもらえるのかな?」と不安でいっぱいでした。

授業の準備を何度もやり直したり、伝え方を悩んだりして、落ち込む日もありました。

でも、思い切って生徒さんの前に立ち続けてみると、「わかりやすかったです」「パソコンが少し楽しくなりました!」と声をかけてもらえることが増えていきました。

そのたびに「私には無理かも」という思い込みが、少しずつほどけていったんです。

アダルトチルドレンが抱える“心のクセ”は、恋愛・仕事・友達・家族・夢…いろんな場面に、そっと影を落としてしまいます。

でもね、これまで知らずに抱えてきた「クセ」を知るだけでも、心はゆっくり変わっていきます。

傷ついた過去の自分を責める必要なんて、どこにもありません。

気づいた今日が、再スタートの日です。

幼い子どものうつ病とアダルトチルドレンの関係

子どもが心のSOSを出すサイン

―― 小さな心が出す「助けて」のサイン、見逃していませんか?

「子どもは元気で当たり前」そんなふうに思い込んでいませんか?

実は、幼い子どもでも、心が疲れきって“うつ状態”になることがあります。

でも、大人と違って、子どもは「今、つらい」と言葉でうまく助けを求められません。

かわりに、こんな小さなサインを出していることが多いんです。

- 急に元気がなくなる、笑わなくなる

- よくお腹が痛い、頭が痛いと言う(よくトイレに行く)

- 学校や保育園に行きたがらない

- やたらイライラしたり、すぐに泣く

- 好きだった遊びに興味を示さなくなる

- 眠れない、夜中に何度も目が覚める

これ、実は子どもなりの「つらいよ」「わかってほしい」のサインかもしれません。

うつ病と家庭環境のつながり

「アダルトチルドレン」という言葉、なんとなく「大人になってからの悩み」と思われがちですが――

実はそのタネは、小さな頃の家庭環境の中で、静かに、でも確実に心の奥に根を張っていきます。

たとえば、

親がいつもピリピリしていたり、冷たく突き放してきたり、無関心だったりすると、子どもは「自分が悪いんだ」「もっと頑張らないと愛されないんだ」と、心のどこかで思い込んでしまうことがあります。

この思い込みは、子どもの心を少しずつ苦しくさせていき、やがて「うつ」のような状態になることも。

実際、日本では小学生から中学生の約1~2%がうつ病と診断されていて、思春期になるとその割合はさらに増えていきます。

ある調査では、小学生の約8%、中学生の約23%が「抑うつ傾向あり」と答えているんです。

決して珍しい話ではありません。

子どものうつ病のサイン

子どもの場合、うつ病は以下のような症状が2週間以上、ほぼ毎日続くと診断の対象になります。

- 理由もなく悲しくなる、イライラする

- 好きだったことが楽しめない

- 食欲がない or 食べすぎる

- 寝つけない or ずっと眠い

- 「自分はダメだ」と思いこむ

- 集中できない、決断できない

- 死にたいと思ったり、自分を傷つけてしまう

もし、こういった状態が学校や家庭で長く続いているなら、専門機関に相談することが大切です。

問診や質問票を使いながら、他の病気の可能性も含めて、医師が丁寧に診断します。

子どもがうつ病になる原因

子どものうつは、家庭環境や学校、人間関係、さらには性格や遺伝など――

いろいろなストレスが複雑に絡み合って発症します。

【家庭環境】

- 愛情不足、親の離婚やDV

- 親が精神的に不安定

【学校環境】

- いじめや友達関係のトラブル

- 成績や進学のプレッシャー

【個人的・社会的な要因】

- 家族にうつ病など精神疾患の人がいる

- 内向的でストレスに弱い性格

- SNSでのトラブルや孤立感

こうした状況が積み重なると、心は知らないうちに傷つき、うつ病のリスクが高くなってしまうのです。

アダルトチルドレンと子どものうつ病

アダルトチルドレン(AC)は、子ども時代に安心できる家庭環境で育てなかった人が、大人になっても「生きづらさ」を抱えてしまう状態のこと。

実はこのアダルトチルドレンと、子どものうつ病は根っこの部分でつながっています。

たとえば、

機能不全の家庭で育った子どもは「どうせ私は愛されない」「何をしてもダメ」と思い込んでしまい、自分を否定する癖がついてしまいます。

その結果、心が疲れ切って抑うつ状態になることもあります。

さらに、アダルトチルドレンの親自身も、自分の心の問題を抱えたまま子育てをしていることが少なくありません。

そうなると、親子間で負の連鎖が起きてしまうケースもあります。

そして共通しているのは「自己肯定感の低さ」。

「どうせ自分なんて」と自分を責めたり、人と健全な距離感がわからなくなったり――。

これらは、子ども時代に土台が作られてしまうんです。

だからこそ、小さなサインに気づき、なるべく早く寄り添うことがとても大切です。

子どもも、大人も、自分の心を責めずに「助けて」と言っていいんだよ、ということを知ってほしいと思います。

「小さな心の叫び」

私自身、子どもの頃に「お腹が痛い」「学校に行きたくない」と、毎日のように言っていた時期がありました。

今になって振り返ると、あれは心の悲鳴だったんだと思います。

でも当時は「わがまま言わないの!」と叱られて、自分でも「私がおかしいんだ」「弱いんだ」と思い込んでしまっていました。

本当は、誰かに気づいてほしかっただけなんです。

大人になった今だからこそわかります。

子どもは自分の心の不調を、うまく言葉にできません。

だからこそ、大人がちょっとした変化に気づいてあげることが本当に大切なんだと思います。

そして「アダルトチルドレン」という言葉、これは病名ではなく「生きづらさを抱えた状態」を指しています。

そのまま放っておくと、心のしんどさがどんどん積み重なり、自分自身だけでなく周りの人との関係にも悪影響を与えてしまうことがあります。

でも、カウンセリングや心理療法など専門のサポートを受けたり、小さな成功体験を積み重ねたりすることで、少しずつ心がほぐれていくこともあります。

焦らず、自分のペースで「自分を大切にする練習」を重ねていくことが大事です。

私の経験

アダルトチルドレンとして育った日々

―― アダルトチルドレンとして育った日々と、「自分を変える」と決めたこと。

私はアダルトチルドレンです。

今振り返ると、子どもの頃から心がずっと沈んでいて、「うつ病みたいな状態」だったんじゃないかなと思います。

自傷行為を繰り返し、死にたいと思ったことも何度もありました。

理由はシンプルで「愛されている実感がなかった」からです。

母と手をつないだ記憶は一度もなく、父は単身赴任で家にいないことが多く、家族で遊んだ思い出もほとんどありません。

学校ではいじめに遭った経験こそありませんが、人との距離感がわからず「構ってほしい」という気持ちが強すぎて、

いつの間にか友達から距離を置かれてしまうことも多かったです。

恋愛も同じで、執着心が強すぎて関係が長続きしない。

「好き」というより「誰かに必要とされたい」気持ちだけで動いて、別れたくても別れられずズルズル依存…。

そんな恋愛ばかり繰り返していました。

そして、いつも心の中はイライラでいっぱい。

思い通りにいかないと怒りが爆発して、自分でも抑えられませんでした。

感情のブレーキがうまく効かない、そんな毎日でした。

不登校だった時期もありますが、親から「どうして?」と聞かれたことは一度もありません。

自傷行為にも気づいていたはずですが、見て見ぬふり。

私が求めていたのは「ただ、話を聞いてほしかった」だけなのに、それさえも叶いませんでした。

きっと、私の親自身も「どう接したらいいか分からなかった」んだと思います。

「自分はアダルトチルドレンだ」と気づいた日

大人になってから、自分の生きづらさの理由を調べる中で、アダルトチルドレンという言葉に出会いました。

「自己肯定感が低い」

「感情のコントロールが苦手」

「孤独感が強い」

「恋愛依存になりやすい」

そう書かれている特徴を読んだとき、「これ、全部私だ」と心の中でうなずきました。

特に恋愛では、相手が自分にとって良くない人だとわかっていても、「見捨てられるのが怖くて」離れられない。

好きというより“依存”なんです。

自分でも「決断力が足りない」と薄々感じていました。

「他人は変えられない。でも、自分は変えられる」

以前、カウンセラーの先生にこう言われました。

アダルトチルドレンは親に謝ってほしいと思いがちです。

でも、親もまたアダルトチルドレンのケースが多いんですよ。

だから、自分から謝れる人はほとんどいません。

他人を変えるのは難しい。でも、自分なら変えられますよ。

この言葉が、今の私の土台になっています。

私も昔は「親のせいでこうなったんだ」と思っていたし、「謝ってほしい」と心のどこかでずっと願っていました。

でもその期待が裏切られるたびに、もっと苦しくなる…。

だから、今は「他人には他人の事情がある。期待しすぎない」と自分に言い聞かせています。

これに気づいてから、人間関係が少しラクになりました。

他人は変えられない。けれど、自分は変えられる!

これは、私がいちばん実感している真実です。

たとえ過去に傷ついたとしても、これからの自分は変えていける。

私自身、まだまだ道半ばですが、「自分の気持ちに正直に」「ゆっくりでも前に進む」そんなふうに生きることを選びました。

過去は変えられなくても、未来はきっと変えられる。

同じように悩んでいるあなたにも、そう伝えたいです。

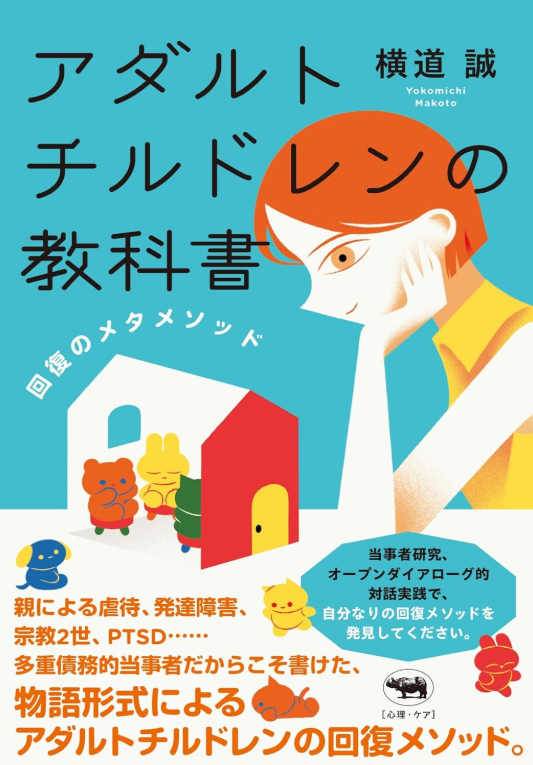

アダルトチルドレンという言葉を聞くと、「親との問題」「生きづらさ」――なんとなく知ってはいるけど、どう向き合えばいいのかわからない、そんな人も多いのではないでしょうか。

この本『アダルトチルドレンの教科書 回復のメタメソッド』は、まさにその「生きづらさ」の正体を、やさしく解き明かしてくれる一冊です。

著者の横道誠さんは、機能不全家庭で育ち、自らもアダルトチルドレン当事者として悩み苦しんできた経験を持つ方。

本の中では、自身と同じように生きづらさを抱える人たちの背景――親からの虐待、発達障害、宗教2世、PTSDなど、複雑なケースにも寄り添いながら、物語形式で回復への道のりを描いています。

特徴的なのは「当事者研究」や「オープンダイアローグ」といった“対話”をベースに、自分自身に合った回復法=メタメソッドを探すという考え方。

誰かが決めた「こうすれば治る」という答えではなく、自分の心に耳を澄ませて、自分なりの回復の道を見つけることの大切さが、丁寧に語られています。

また、アダルトチルドレンのテーマに関連する文学や映画、マンガも紹介されていて、「自分だけじゃない」と思えるヒントが、そっと散りばめられています。

肩ひじ張らずに読めるのに、ふとした瞬間に心の奥がじんわりあたたまる、そんな本です。

どんな人におすすめか?

☑ 子どものころから「生きづらい」「自分はダメだ」と思い込んできた人

☑ 親との関係が、いまの自分に影響している気がしている人

☑ 家庭環境やトラウマ、依存症、人間関係の問題で悩んでいる人

☑ 一度は「アダルトチルドレン」という言葉が自分の心に引っかかったことがある人

☑ カウンセラーや支援者として、生きづらさを抱えた人の気持ちをもっと理解したい人

☑ 「毒親」「親ガチャ」といった言葉が気になったことがある人

この本は、読んだその日から魔法みたいに悩みが消える!というものではありません。

でも、「あぁ、私の気持ちって、こういうことだったんだ」と、自分自身にやさしく向き合うきっかけをくれる一冊です。

心のどこかに「このままじゃイヤだ」と思っている人に、ぜひ手に取ってほしいです。

ITスキルが人生を変える力

IT講師になって変わった私

―― 褒められる経験が「自信」をくれた

私はIT講師という仕事に出会うまで、「誰かに褒められる」という経験がほとんどありませんでした。

子どもの頃は家でも学校でも、「できたね!」と認めてもらうことが少なく、自信なんて、持ちようがなかったんです。

でもITの世界に足を踏み入れ、スキルを少しずつ身につけ、講師として教える立場になってから、初めて人からこう言われました。

「先生が一番わかりやすい!」

「次回も先生の日に予約したいんです!」

「先生がいてくれると安心します。」

この言葉が、どれだけ私の心を救ってくれたか。

「私でも誰かの役に立てるんだ」と実感できた瞬間でした。

この体験がきっかけで、自分に少しずつ自信が持てるようになり、気づけばこの仕事も10年以上続いています。

生徒さんの「ありがとう」の一言は、私にとって生きる力そのものです。

「学ぶこと」で過去を超える力がつく

ITスキルって、特別な人のための難しい知識だと思われがちですが、実は誰でも、いくつになっても学ぶことができる普遍的な力です。

私もITスキルを身につけたことで、「自分は役に立たない存在じゃない」と初めて心から思えました。

ITはただの技術ではありません。

学ぶことで自己肯定感を育て、社会で自分の存在価値を実感させてくれる「武器」です。

特に、日本ではIT人材がまだまだ足りていません。

スキルを身につければ、「ぜひうちの会社に来てほしい!」と頼まれたり、自営業の友人から「助けて!」と相談されたり、感謝される機会がぐっと増えます。

これもまた、承認欲求を満たしてくれる経験です。

誰かから必要とされる――その実感が、生きるエネルギーになります。

ユーチューバーもITスキルが支えている

今では人気職業になったユーチューバーも、実は裏側ではITスキルがしっかり支えています。

動画編集、画像編集、サムネイル作成、セキュリティ対策……

派手な表舞台の裏で、地道に技術を磨き、工夫し、再生回数やチャンネル登録という形で「承認」を得ています。

ITスキルを通じて自分の発信が届き、誰かに評価される。

これはどんな職業でも共通する「人間の根っこ」にある欲求――

つまり、「承認欲求」を満たしてくれる行動なんです。

ITスキルは自分を変える「生きるための道具」

私はIT講師になってから、少しずつ「弱い自分」を手放せるようになりました。

技術を学び、人に教え、感謝される。

その経験が、自信のない私を少しずつ変えてくれたんです。

ITスキルは、単なる技術ではなく「自分を変える力」を持った、生きるための道具。

学び続けることで自己効力感(自分ならできる!という実感)が育ち、自然と自己肯定感も高まります。

「私はここにいていい」と思える感覚が、学ぶほどに少しずつ自分の中に積み重なっていきます。

承認欲求は、人間が生きていくうえで欠かせないものです。

ITスキルは、その承認欲求を満たし、そして「自分らしく生きる力」に変わっていきます。

私もまだ道の途中ですが、この仕事とスキルに出会えたことで、過去の自分よりも、今の自分の方がちょっと好きになれました。

これからも、一日一日を大切にしながら、学びを続け、自分と向き合っていこうと思います。

IT学習は人生の土台になる

年齢を問わず使える「一生モノの武器」

ITスキルって、若い人だけのものだと思っていませんか?

実は、そんなことは全くありません。

パソコンやスマホは、今や生活の必需品。

メールや書類作成、ネット検索、ちょっとした写真加工――

これらはすべて、ITスキルの一部です。

そして、このスキルは年齢に関係なく、何歳からでも身につけることができます。

私自身、パソコンが苦手だった生徒さんたちが

「初めて自分で資料が作れました!」

「子どもや孫とLINEができるようになりました!」

と笑顔で報告してくれる瞬間を何度も見てきました。

年齢は関係ありません。

ITスキルは、学べば誰にでも使える「一生モノの武器」です。

「学び直し」で心と生活の安定を取り戻す

私もそうですが、人生って山あり谷ありです。

心がしんどい時、仕事がうまくいかない時、「自分は何もできない」と思い込んでしまうこと、ありませんか?

そんなときこそ、ITの学び直しは心の支えになります。

学ぶことで少しずつ「できる」を積み重ね、昨日より成長した自分に気づくと、不思議と心も穏やかになっていきます。

実際、私も何度も「学び直し」に救われてきました。

パソコンの使い方を覚えたとき、新しいソフトを触れるようになったとき、そしてIT講師という仕事に挑戦したとき――

そのたびに、「自分にもできることがある」と思えて、心が少しずつ落ち着き、生活も安定していきました。

学ぶことは、未来の自分に「小さな希望」を積み重ねる作業。

ITスキルはその希望を支えてくれる、強くて優しい土台です。

親世代へのメッセージ:子どもたちのIT教育を支援するには?

親がITに無関心だと、子どもも壁を感じる

最近は、子どもたちがタブレットやスマホを使いこなす姿、当たり前になりましたよね。

でもその一方で、親のほうが「よくわからないから」とITを避けているケースもよく見かけます。

実は、私も「親がITに興味がないと、子どももITを遠ざけることがある」という場面を何度も見てきました。

子どもって、大人が思っている以上に敏感です。

親がITの話題になると「わからない」「難しい」と顔をしかめると、子どもも「あ、これは親に相談しちゃいけないやつだな」と、無意識に壁を作ってしまうんです。

親の学ぶ姿が、子どもの学ぶ意欲を育てる

子どもに「勉強しなさい」と言うよりも、親が楽しそうに学んでいる姿こそが、何よりの教育になる。

これは、私がIT講師として働きながら本当に実感していることです。

もし親が「Googleアカウントって何?」と、子どもと一緒に調べたり、プログラミング教材「Scratch」や「Minecraft Education Edition」に触れてみたり。

そんな姿を見た子どもは、

「大人になっても勉強していいんだ」

「わからなくても、一緒に調べればいいんだ」

と、学ぶことに前向きになっていきます。

IT教育は未来への投資

子どもの未来は、私たち親世代よりずっと長く続きます。

そしてこれからの社会では、ITスキルがあって当たり前の時代がやってきます。

「うちは機械オンチだから…」なんて笑ってすませていたら、子どもは将来、社会で大きなハンデを背負ってしまうかもしれません。

でも、心配はいりません。

今からでも、親世代だって少しずつ学べばいいんです。

たとえば、

1️⃣ Googleアカウントの作成やパスワード管理

2️⃣ 安全なインターネット利用ルールの設定

3️⃣ 子どもと一緒にアプリやサービスを触ってみる

これだけでも立派な「デジタルリテラシー」です。

「Grow with Google」や「Code.org」などの無料教材も今は充実しています。

お金もかからず、子どもと一緒に学ぶチャンスがたくさんあります。

親が変われば、子どもも変わる

私自身も「わからないことは一緒に調べよう」と言える大人になりたくて、今も毎日ITを学び続けています。

親が「勉強は一生続くもの」と行動で見せることが、子どもにとっては最高の教育になります。

「パソコンやスマホを学ぶのは、仕事のためだけじゃなく、未来を生き抜く力になるんだよ」

そんな会話をぜひ、子どもたちと交わしてみてください。

きっと、親の背中を見た子どもたちは、自分から学び始めます。

IT教育は、子どもの未来への最高のプレゼントです。

難しいことではありません。

まずは、親が少しずつ興味を持つこと。

その姿こそが、子どもにとって安心で確かな「学びの土台」になります。

まとめ

映画『母性』は、親子の愛情の形や、そこに潜む心のすれ違いを静かに問いかける作品です。

私自身も、「愛されたい」と願いながらも満たされず、ずっと生きづらさを抱えてきました。

でもそんな私を少しずつ変えてくれたのは、意外にも「ITスキル」でした。

ITを学ぶことで、自信のなかった私にも「できること」が増えていき、少しずつ心が落ち着いて、生活が整い、前を向けるようになりました。

親も子も、完璧な人間ではありません。

でも「学び続ける力」があれば、自分の未来は必ず変えていけます。

もし今、親子関係に悩んでいる人や、自分を変えたいと願う人がいたら、勇気を出して「学びの扉」を開いてみてください。

その先には、きっと今よりもっとあたたかい未来が待っています。

最近では「アダルトチルドレン(AC)」という言葉も広く知られるようになりました。

その背景には、児童虐待やネグレクト、機能不全家族といった問題が潜んでいることも多いです。

子どもは、自分のSOSをうまく言葉にできません。

親が気づかなければ、子どもは心の奥に「寂しさ」「自己否定感」を抱えたまま、そのまま大人になってしまうこともあります。

子どもにとって親は「神様」であり、家が「世界のすべて」。

親の言葉も態度も、良くも悪くも子どもの心に大きく影響します。

だからこそ、育児は命を育む、何より大切な仕事です。

どんなに忙しくても、たった5分でも10分でもいい。

一緒に座って、同じ時間を過ごして、抱きしめたり、手を繋いだりしてあげてください。

そしてもし「何をしていいかわからない」と思ったら、パソコンを開いて、こう声をかけてみてください。

「一緒に調べてみようか!」

その一言が、きっと子どもの心を守ることにつながります。

小さな行動が、命を支える大きな力になる――私はそう信じています。