この記事は2025年4月23日に更新しました。

この記事はアフィリエイトプログラムを利用しています

「今日もITってる?」

こんにちは。

歴10年パソコン講師のななです。

災害って、いつ・どこで起きるか分かりませんよね。

地震、台風、大雨…。

私たちの暮らしは、自然の力にあっけなく飲み込まれてしまうことがあります。

日本は特に災害が多い国。

『うちは大丈夫』『関係ない』と油断していると、想像もしていなかった形で被害を受けるかもしれません。

たとえば東日本大震災では、揺れだけでなく液状化による地盤沈下が起こり、家も道路も一瞬で沈んでしまうケースが各地でありました。

この現実を前にすると、「備えあれば憂いなし」という言葉の重みを痛感します。

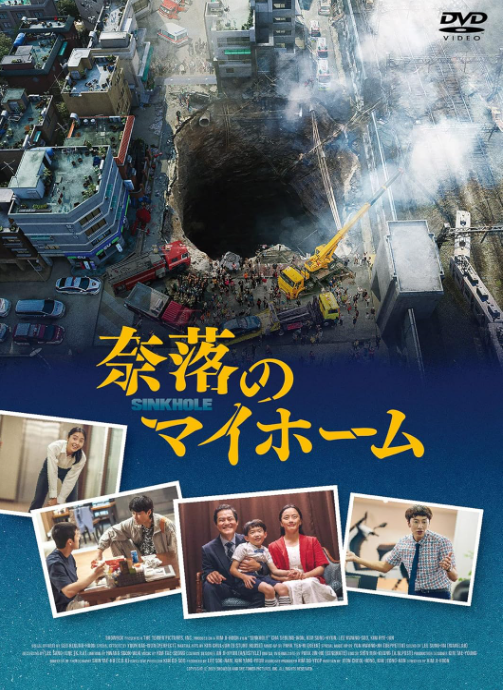

そんな地盤リスクをテーマにした映画が、今回ご紹介する『奈落のマイホーム』です。

地下500メートルに沈むマンション…一見フィクションのようですが、地盤沈下や液状化は実際に日本各地で起こっている現実の問題です。

映画は作り話ですが、「ありえないなんてありえない」。

自分や家族の安全は、知識と備えが守ってくれるんです。

この記事では『奈落のマイホーム』をきっかけに、地盤災害とITを使った備えについて一緒に考えていきましょう。

映画『奈落のマイホーム』あらすじ紹介

11年の節約生活の末、ついに手に入れた念願の新築マンション。

主人公ドンウォンは、妻と幼い息子スチャンと夢のマイホーム生活を始めたはずでした。

でも、引っ越し早々から床の傾きや壁のヒビが発覚し、不安は募るばかり。

そんな矢先、突然の地響きと共にマンションごと地下500メートルへと沈没──。

取り残されたのは、ドンウォンと仲間たち。

電波も届かず、救助も来ない極限の地下空間で、限られた物資を分け合いながら生き延びるサバイバルが始まります。

しかも、追い打ちをかけるように大雨による水位上昇も迫り……。

夢のマイホームが一転、命がけのサバイバルに変わる中、

家族を守りたいという想いと、仲間との絆が試される物語です。

映画はフィクション。でも地盤沈下は現実に起きている。

「うちは海の近くじゃないし、大丈夫!」

「新しい家だし、心配ないよ!」

……なんて、思ってませんか?

実はこの「うちは大丈夫」が、災害では一番キケンなんです。

映画『奈落のマイホーム』もそうでしたが、液状化や地盤沈下は、海のそばや埋立地だけの話ではありません。

日本各地で実際に起こった事例を知れば、きっと「他人事じゃない」と思えるはずです。

液状化現象ってどんな現象?

地震の揺れによって、砂や泥が水を含んだ状態になり、地盤が「まるで液体みたいに」ぐにゃぐにゃになる現象を液状化といいます。

普通は硬くて家を支えてくれるはずの地面が、地震の揺れで「水分たっぷりのプリン」みたいになってしまい、その上に建っている建物や道路が沈んだり傾いたりします。

特に川沿い・埋立地・海の近く・低地など、水を多く含んだ地盤では液状化が起こりやすいです。

一度液状化が起きると、建物の基礎や配管に深刻なダメージが出たり、地盤の修復に莫大な費用がかかることもあります。

【東日本大震災】浦安市の液状化被害

2011年3月11日、千葉県浦安市では、東日本大震災による大規模な液状化が発生しました。

実は浦安市は、埋立地として造成された場所。

普段は静かな住宅街でも、地震がひとたび起きれば、地盤が「水のように」揺らぎ、家が沈んだり傾いたりしてしまう液状化現象が広がりました。

しかも、戸建てだけでなく、大きなマンションや施設も周辺地盤の沈下で出入口に段差ができ、ライフラインが断裂する被害が相次ぎました。

【新潟県上越市】地下水のくみ上げによる地盤沈下

2025年の冬、新潟県上越市では「地盤沈下警報」が発令。

雪国ならではの「消雪パイプ」で大量の地下水を使った結果、地下の水位が急激に下がり、やわらかい粘土質の地盤が縮んで地面が沈下しました。

都市部でも、農地でも、雪国でも。

地盤沈下は地震だけの問題じゃなく、私たちの日常生活の一部が原因になることもあります。

【岐阜県瑞浪市】リニア工事による地盤沈下

岐阜県瑞浪市では、リニア中央新幹線のトンネル工事の影響で、最大7.7センチもの地盤沈下が確認されました。

地下水が流出し、地盤が下がってしまったのです。

建物が傾き、井戸の水が減るなど、生活に直結する問題も発生しています。

地盤沈下・液状化が起きると、どんな影響が?

✅建物が傾き、ひび割れが発生

✅ドアや窓が歪んで開閉できなくなる

✅配管が破損し、水漏れやガス漏れの危険

✅浸水リスクの増加

✅傾いた家で生活することで健康への悪影響

✅補修費用がかさみ、資産価値が低下

……こんなふうに、地盤沈下は建物や街だけじゃなく、「暮らしそのもの」を壊します。

しかも、一度沈んだ地盤を元に戻すのは、ほぼ不可能です。

だからこそ、「うちは大丈夫」と思い込まずに、まずは自分の住んでいる土地のリスクを知ることが、防災の第一歩なんです。

地盤リスクはITで「見える化」できる

「でも、地盤って目に見えないし、どうやって調べたらいいの?」

そんなときこそ、ITの出番!

今は無料で使える「ハザードマップ」や「地盤解析サイト」を使えば、自宅周辺のリスクを簡単にチェックできます。

また、自治体が出している防災アプリや、IoTを活用したモニタリングシステムも活用すれば、地域の危険度をリアルタイムで把握できます。

映画『奈落のマイホーム』のような最悪の事態を防ぐために、映画で感じた「もしも」を、行動に変えてみませんか?

✅ チェックポイント

- まずは地盤を調べる。

- 防災計画を立てる。

- IT技術を使ってリスクを「見える化」する。

防災は「気付くこと」からスタートです!

映画『奈落のマイホーム』が教えてくれる「備えの重要性」

映画では地盤沈下という非日常的な災害が描かれていますが、現実にも地盤災害は身近に起こります。

主人公たちの行動から学ぶ「創意工夫」と「備えの大切さ」。

現代の防災には、IT技術+日頃の準備が必須です。

「家選び=地盤選び」も大切!

1地盤調査とは?

土地を購入する前に地盤の安全性を確認する調査です。

(地盤が弱い土地は、地震で沈下や液状化が起きやすい!)

- 建物の重さに耐えられるか、安全かを測るのが地盤調査。

- 建築基準法により、2000年以降は調査が義務化。

- 費用は約5万~30万円。

- 調査会社選びは要注意。不正や手抜きが後の大損害を生むケースも!

2. ハザードマップを使う!

市町村が公開している地震・液状化・洪水のハザードマップを必ず確認!

不動産屋は教えてくれないこともあるので、自分で調べるクセを。

3. 契約前のチェックポイント

- 地元住民の話を聞く。

- 地盤調査結果の有無。

- ハザードマップの確認。

- 過去の災害履歴。

ITを使った最新の地盤チェック&災害対策

昔、ドイツの名宰相ビスマルクが「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」なんて格言を残しています。

これは「自分が失敗してから気づくより、過去の出来事から学んで、先に備える方が賢いよ」っていう意味。

これって、防災にもピッタリの言葉だと思いません?

過去の地震の記録や災害の歴史から学んで、未来の備えをしておく。

これこそが「賢い防災の第一歩」です!

…とは言っても、昔と違って現代には頼もしい味方がいます。

それが【IT】と【スマホアプリ】です。

例えば、自分の家の地盤リスクを簡単にチェックできるアプリもあるんですよ!

傾斜測定アプリ

スマホに搭載されてるジャイロセンサーを使って、床や建物の傾きを測定できます。

「角度傾斜計」や「Smart Tools」といったアプリを使えば、家の傾きが一目で分かります。ちょっと不安なとき、引っ越し前の確認にも便利!

地盤リスクアプリ

「じぶんの地盤アプリ」「地盤サポートマップアプリ」では、GPSを使って今いる場所の地盤の強さや液状化リスクを確認できます。

地図上の避難場所やハザードマップもチェックできて、災害時の行動計画にも役立ちます。

Webサイトも便利!

- 地盤サポートマップ:住所を入れるだけで地盤や液状化リスクが確認できます。

- J-SHIS Map(国土交通省):揺れやすさ、活断層、液状化リスクを地図で確認できます。

※ただし!アプリや地図でリスクを知るのはあくまで“最初の一歩”。

もし「うち、やばいかも?」と思ったら、必ず専門家に相談してくださいね。

ちなみに、地盤沈下は日本だけの問題じゃありません。

世界では、こんな都市が悩んでいます👇

地盤沈下が進む都市たち

✅ジャカルタ(インドネシア):年間最大25cmも沈下。2030年には都市の約40%が水没する可能性。

✅バンコク(タイ):年1〜2cm沈下。洪水リスクが年々UP。

✅東京&大阪(日本):過去に大規模な地盤沈下。液状化やゼロメートル地帯は今もリスク。

✅ニューヨーク(アメリカ):建物の重みと海面上昇で沈下中。

どの都市も共通しているのは、

👉地下水のくみ上げすぎ

👉都市開発で地盤が圧縮

👉気候変動による海面上昇

という複合的な問題です。

これを解決するには「地下水管理」「都市計画の見直し」「防災教育」が必須。

そして私たちにできることは——

まず【自分の住む場所のリスクを知る】ことから始まります。

「ITは苦手だから…」と敬遠せず、アプリやネットの力を防災に活かして、未来の自分と家族を守りましょう!

まとめ

映画『奈落のマイホーム』はフィクションだけど、「そんなの現実じゃ起きないよ」なんて思い込むのは危険です。

実際に、地盤沈下や液状化、地震のリスクは日本中にあります。

でも安心してください。 今はスマホひとつで、地盤の状態を調べたり、災害リスクを確認したりできる便利な時代。

「ITは苦手だから…」と遠ざけるのではなく、ちょっとだけ勇気を出して使ってみることが、自分や家族を守る第一歩になります。

そして最後に、もう一度この言葉を。

「地震の揺れ自体は自然現象。でも、それを“災害”にしてしまうのは、人間の備えのなさ」

まさにその通り。

考えるだけじゃなく、今できることを少しずつ。

“知ること”と“備えること”で、私たちの未来はもっと守れるはずです。